�T�i�l��O��������

�T�i�l�@�@������Ѓe�N�m���E��

��T�i�l�@�x�m�d�@�C�[�E�A�C�E�V�[�������

�@��L�����ҊԂ̕W�L�������N�Q���~�������T�i�����ɂ��A�T�i�l�͉��L�̂Ƃ���q����������B

�@�@�@�@�@�@�@����15�N�U��6��

���������ٔ����@��R�������@�䒆

�T�i�l�i�ב㗝�l�@�ٌ�m�@�����@�q

���@�⍲�l�@�@�@�@�ٗ��m�@�ѓc�@�L�s

�L

�P�D �ō��ٔ�������ᔽ�ɂ���

�������͂g�O�R.�O�R.�O�W ��@��E���� ���a�U�Q�i�s�c�j�R �R����������A�����郊�p�[�[�����Ɉᔽ�܂��͕s�������N�����B

�ȉ��ڍׂɐ�������B

�i�P�j���p�[�[�����ɂ���

�{���͋��⍸����x�������������̐R����s���Ƃ����R���������i�ׂɌW����̂ł���A

�u�����@�Q�X���P���y�тQ������̓����v���A���Ȃ킿�A�����o��ɌW�锭���̐V�K���y�ѐi�����ɂ��ĐR������ɓ����ẮA���̔������P���e������̔����ƑΔ䂷��O��Ƃ��āA�����o��ɌW�锭���̗v�|���F�肳��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���A���̗v�|�F��́A���i�̎���̂Ȃ�����A�菑�ɓY�t���������̓��������͈̔͂̋L�ڂɊ�Â��Ă����ׂ��ł���B

���������͈̔͂̋L�ڂ̋Z�p�I�Ӌ`����`�I�ɖ��m�ɗ������邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ��A���邢�́A�ꌩ���Ă��̋L�ڂ���L�ł��邱�Ƃ������̔����̏ڍׂȐ����̋L�ڂɏƂ炵�Ė��炩�ł���Ȃǂ̓��i�̎������ꍇ�Ɍ����āA�����̔����̏ڍׂȐ����̋L�ڂ��Q�ނ��邱�Ƃ��������ɂ����Ȃ��B

���̂��Ƃ́A���������͈̔͂ɂ́A�������悤�Ƃ��锭���̍\���Ɍ������Ƃ��ł��Ȃ������݂̂��L�ڂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��|��߂Ă�������@�R�U���S���Q���̋K��i�{�������o��ɂ��ẮA���a�T�O�N�@����S�U���ɂ������O�̓����@��R�U���T���̋K��j����݂Ė��炩�ł���B�v

�Ƃ������̂ł���B

�i�Q�j�������Ƃ̔�r

�������ł́A�u�A �{�������̋L��

�{�������́u���������͈̔́v���ɂ́C�u�A��������{�̖_��R�A�i���j��L���v�ƋL�ڂ���C�u�����g�����X�v�Ɂu��{�̖_��R�A�v��g�݂��킹�̍\���̈�Ƃ��Ċ܂�ł���Α����̂��C�u�_��R�A�v�݂̂��\���Ƃ�����̂łȂ���Ȃ�Ȃ����́C���̋L�ڂ���͒����ɖ����ł���Ƃ͂����Ȃ��B�����ŁC�{�������̂��̑��̕����̋L�ڂ��Q�Ƃ���B�v

�Ƃ��A�����̋L�ڂ��Q�ނ��A

�u(�A) �������������悤�Ƃ���ۑ�̗��ɁC�u�܂��C�]���̕��d�Ǘp�C���o�[�^�[��H�ł̓R�A�ɂd�h�^�����͂d�d�^�̌`����̗p���Ă��邪�C�Y�R�A�`��ł̓R�A�̑̐ς����̃C���o�[�^�[��H�S�̂ɐ�߂銄�����傫���C���̉�H�̏��^���̏�Q�ƂȂ��Ă���B�������C�ǎ����^�̃g�����X�\�����̗p�������C�����g�����X�̏��^���ɂ͌��E������B�����ŁC�R�A�`��Ǝ��C��H�����������Ƃɂ���ď����g�����X�̏��^������������K�v������B�v�ƋL�ڂ���Ă���i�{�������S���P�V�Ȃ����Q�S�s�j�B�v�A

�Ƃ����L�q���Q�ނ��āA

�u�{�������̍\���v���`�ɂ�����u�A��������{�̖_��R�A�v�Ƃ́C�A��������{�̖_��R�A�݂̂���Ȃ���̂��Ӗ����C�_��̃R�A�̎��ӓ��Ɏ��H���`������R�A��݂������̂��܂܂Ȃ��Ɖ����ׂ��ł���B�v

�Ƃ̔��f�����B

�{���̏ꍇ�A�u�A��������{�̖_��R�A�v�Ƃ����\���v���̕����ɂ��Ă͖��炩�Ɉ�`�I���m�ȕ��̂��w�������A���̕��̂ɑ���F���������҂��ꂼ��ɂ����ĈقȂ���̂ł��Ȃ����Ƃ͂�����܂����炩�ł���B

�Ȃ��Ȃ�Ό������ɂ����Ă��A�u�u��{�̖_��R�A�v��g�݂��킹�̍\���̈�Ƃ��Ċ܂�ł���Α����̂��v�Əq�ׂĂ���̂ł��邩��A�ٔ����ɂ����Ă����̕��̂̂Ȃ邩�ɂ��Ă͍\���v���̈�Ƃ��Ĉ�`�I�ɋ^��Ȃ��F�����Ă��邱�Ƃ͖����ł���B

���̗ǂ������̂悤�ɑΏۂƂȂ�\���v���̋Z�p�I�Ӌ`����`�I�ɔF���ł����s���m�ł��邽�߂ɖ����̎Q�ނ��K�v�ɂȂ����P�[�X�Ƃ͖��炩�ɈقȂ�B

���̘_���\���͂��̂܂܃��p�[�[�����Ɉ��Ă͂܂�B

�����A���p�[�[�����ł͐������Ɂu���p�[�[�v�Ƃ̂L�ڂ���Ă��邪�A�������Q�ނ����Ra���p�[�[�ɂ��ċL�q����Ă���̂ł��邩��A�������Q�ނ��Đ������́u���p�[�[�v��Ra���p�[�[�݂̂��Ӗ�����Ƃ��Č��肵����������j���������A�{���́u���p�[�[�v��A�������u��{�̖_��R�A�v�A�uRa���p�[�[�̂݁v�Ɍ���A���u�A��������{�̖_��R�A�̂݁v�Ɍ���A�ƒu����������̂܂܍ō��ٔ��Ⴊ�K�p�����B

���������āA�������͔j������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�����́A�u�A��������{�̖_��R�A�v�͍\���v���Ƃ��āu�̂݁v�ł��邱�Ƃ�K�{�Ƃ��邩�ۂ��͖₤���Ƃ͋����ꂸ�A�[������Ă�����̂Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

���̌��ʁA�{���̏ꍇ�ɂ͍�p�E���ʂ��ڍׂɎQ�ނ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂ł���A��̓I�ɖ����ɋL�ڂ��ꂽ��p�E���ʂƂ��Q�ނ��āu�A��������{�̖_��R�A�v�����߂���̂ł���A�t�����ł���O��O�^�R�A���Ȃ����Ƃ́A�͖{����p�E���ʂ̐����ɂƂ��Ă͕K�������K�{�̎����ł͂Ȃ����Ƃ����炩�ƂȂ邽�߂ɁA�������̔��f�͈قȂ������̂ɂȂ炴��Ȃ��B

���������āA�u���̗]�̓_�f����܂ł��Ȃ��v�Ƃ����������͐R�c�����ł��邱�Ƃ𖾔��ɂ��Ă���̂Ŋ֘A�@�ɂ��ᔽ���邱�Ƃ͖��炩�ł���B

�Q�l�܂łɓ����p�[�[�ɂ����āA��X�ɂȂ��ċZ�p�v�V���i�݁A�o�莞�ɂ͗\�z����Ă��Ȃ������V���ȃ��p�[�[�U���̂��H�ƓI�ɐ��Y�\�ƂȂ�A����ɂ��N�Q���������������ꍇ��z�肷��ƁA���p�[�[�����̈Ӗ�����Ƃ���͂���𐿋������߂Ŕ��f���Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝ������Ă�����̂ł���B

�H�ƓI�ɖ����B�Ȓi�K�ɂ����āA�������̌�����߂ɂ��Z�p�͈͂����肵�Ă��܂��A�����҂͂��̌�̍H�ƓI���W�ɔ����N�Q�����ɑ��錠���咣�̋@��������B

�����������̌���I���߂͂��̎���ɂ�����H�ƋZ�p�̉\���͈̔͂Ɋ�Â��čs���ׂ��łȂ��A��ɐN�Q�������������ARa���p�[�[�݂̂Ȃ̂����p�[�[�S�Ă��܂ނ̂��́A�X�̃��p�[�[�U���̂ɂ�����N�Q�������Ƃɖ����̍�p�E���ʂ��Q�ނ���܂Ŋm��I�Ȕ��f��ۗ��ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�����A�N�Q�ƂȂ郊�p�[�[�U���̂Ȃ̂��A�N�Q�ƂȂ�Ȃ����p�[�[�U���̂Ȃ̂��͖����̎Q�ނɂ���ċZ�p�I�Ӌ`���ڍ�������ŁA�X�̃P�[�X�Ōʂɔ��f�ł���悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂ł���B

���̏ꍇ�A��p�E���ʂ���v����ϓ��_�Ƃ��Ă̍l���������p���ׂ��ł���A����A��p�E���ʂ���v���Ȃ���Όʂ̃P�[�X�Ƃ��Ĕ�N�Q�f����ςނ��ƂȂ̂ł���B

�i�R�j���p�[�[�����ȑO�ƕ����U�N�����@����

�H�Ə��L���@�̉���i�H�Ə��L�����x�����R�c���ҁj���甲������ƁA���p�[�[�����̉��߂�����A

�u�@�@���i�̎���̂Ȃ�����A�p��̈Ӗ��̖��m���Ƃ����ړI�ł����Ă������̏ڍׂȐ�����}�ʂ̎Q�ނ͋�����Ȃ��Ƃ��A����܂ł̔����̍l�����Ƃ͈قȂ���̂ł���Ƃ���l�����v

�u�A�@���|�̐^�̈Ӗ��͌�`�̖��m���Ȃǂ̂��߂ɁA�����I�ɔ����̏ڍׂȐ����̎Q�ނ��������Ƃ̑O��ɗ�������ŁA�N���[���ɋL�ڂ��ꂽ�Z�p�I�������A���ꎩ�̂Ƃ��Ė��m�ɔc���ł���ꍇ�ɂ́A����ȏ�Ɍ��肷��悤�Ȏd���Ŕ����̏ڍׂȐ������Q�ނ��邱�Ƃ͋�����Ȃ��B�܂��A�����̏ڍׂȐ����ɋL�ڂ������Ă��N���[���ɋL�ڂ���ĂȂ����̂͋L�ڂɂȂ����̂Ƃ��Ď�舵���ׂ��Ƃ������̂ł���Ƃ���l�����v

�Ƃ�����̉��߂��Η����Ă������Ƃ��q�ׂ��Ă���B

�������p�[�[�����ȑO�ɂ́A���������߂ɂ����āA�����Ȃ�P�[�X�ɂ����Ă������̏ڍׂȐ�����}�ʂ̎Q�ނ��ĉ��߂��邱�Ƃ͋�����Ȃ��̂��A�����͂����Ȃ�P�[�X�ł��Q�ނ��ĉ��߂��邱�Ƃ��������̂��̈ӌ��Η��ɑ��āA�u�N���[���ɋL�ڂ��ꂽ�Z�p�I�������A���ꎩ�̂Ƃ��Ė��m�ɔc���ł���ꍇ�ɂ́A����ȏ�Ɍ��肷��悤�Ȏd���Ŕ����̏ڍׂȐ������Q�ނ��邱�Ƃ͋�����Ȃ��B�v

�ƁA�����̎Q�ނɈ��̊��݂������Ƃ����̎�|�ł���B

�܂��A������āA�H�Ə��L���R�c��\�ł́A��L�A�����l�������m��I�ɋK�肷��Ƃ̔F���̉��ɁA�����@��V�O���ɂ����āA�u�N���[���̋L�ڂ́A�����̏ڍׂȐ����y�ѐ}�ʂ̋L�ڂ��Q�ނ��ĉ��߂����v�|���K�肷������Ō������邱�Ƃ��K���ł���Ƃ��ꂽ�B

���̌��ʁA�����@��V�O���́A

�u�Q�D�O���̏ꍇ�ɂ����ẮA�菑�ɓY�t���������̓��������͈͈̔ȊO�̋L�ڋy�ѐ}�ʂ��l�����āA���������͈̔͂ɋL�ڂ��ꂽ�p��̈Ӌ`�����߂�����̂Ƃ���B

�R�D�O�̏ꍇ�ɂ����ẮA�菑�ɓY�t�����v�̋L�ڂ��l�����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�v

�Ɖ������ꂽ���̂ł���B

�Ȃ��A���̉����ɂ�����A�H�Ə��L���@�̉���i�H�Ə��L�����x�����R�c���ҁj�ɂ͂���Ɏ��̂悤�ɏq�ׂ��Ă���B

�u�܂��A�{���́A���������͈̔͂ɋL�ڂ��ꂽ�X�̗p��̈Ӌ`�̉��߂ɂ��ċK�肵�����̂ł��邩��A���̋K��ɂ��A�C�j���������̋Z�p�I�͈͂��̏ڍׂȐ������ɋL�ڂ��ꂽ���{��Ɍ��肵�ĉ��߂��邱�Ƃ�A���j�����̏ڍׂȐ����ɋL�ڂ���Ă��邪���������͈̔͂ɂ͋L�ڂ���Ă��Ȃ���������������͈̔͂ɋL�ڂ���Ă�����̂Ƃ��ĉ��߂��邱�Ƃ��e�F�������̂ł͂Ȃ����Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B�v

�����A�u���������̋Z�p�I�͈͂��̏ڍׂȐ������ɋL�ڂ��ꂽ���{��Ɍ��肵�ĉ��߂��邱�Ɓv�͂����Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł��邪�A�������ł́A�u(�E) �i�Ȃ��C���{��̗��ɂ́C�u�����g�����X�P���ɒ[�ȘR�k�����^�Ƃ����ꍇ�̊O�`�������Ă���C�����g�����X�P�͉~����̌`��Ƃ��Ă���B���̑��C�p����ȂǂɌ`�����邱�Ƃ��ł���B�ۖ_��R�A�P�P�̈���̏I�[�ɏ����g�����X�P�̃x�[�X�����P�Q�������C�אڂ��Ĉꎟ�����ł���R���N�^�[�����P�R�������B����ɁC���ׂ̗Ɋ��������P�S�́C�ꎟ�����̋ߖT�P�T��芪���n�߁v�Ɓi�{�������T���T�O�s�Ȃ����U���U�s�j�C�u�����g�����X�P�̌`��͒��a�S�D�W�����C�����R�T�����ƂȂ�C�]���̂d�d�^�����͂d�h�^�̃R�A�̏����g�����X��p�������d�l�̃C���o�[�^�[��H�ɔ�ׂĔ��ɏ��^�Ȃ��̂ƂȂ�B�܂��C�����g�����X�̑g���́C������{�r���Ɋۖ_��R�A�P�P��}�����邾���Ȃ̂ŗʎY����L���Ȍ`��ƂȂ�B�v�Ɓi�{�������U���Q�O�Ȃ����Q�T�s�ځj�C���ꂼ��L�ڂ���Ă���B�j�v�ƁA���{����Q�ނ��A�u�A��������{�̖_��R�A�̂݁v�̔��f�悤�Ƃ����B

�����A�������ł͖��炩�ɁA�����Ă͂Ȃ�Ȃ��͂��̎��{��Ɋ�Â��Ė{�������̋Z�p�I�Ȏ�|���u�_��R�A�̂݁v�ł���Ƃ̐S���`�����Ă���A�R����ɏƂ炵���킹�ĕs���ł���B

���������āA���{�Ⴉ�琿���������肷��悤�ȐS���Ƃ���A����͔��f�ɂ����ĐϋɓI�ɔr������Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂ł���B

�i�S�j�R����ƍٔ������f�Ƃ̐������ɂ���

���p�[�[�����͐R���������i�ׂɌW�锻���ł���Ƃ��납��A�������ɐN�Q���f�ɂ͓K�p�ł��Ȃ��Ƃ̋c�_�����邪�A���̏ꍇ�ɂ͘_�_�́A�������R����ƍٔ������f�Ƃ̐������Ɉڂ�B

�������͐������̍\���v�����u�A��������{�̖_��R�A�v���u�_��R�A�̂݁v�ł��邱�Ƃ�K�{�ł���Ɣ��f�����B

�����A�������̂܂܊m�肷��A�{���̓��������̐������́u�A��������{�̖_��R�A�̂݁v�Ɗm�肵�A�@�I�Ȍ��͂���������B

���������āA�������͐������̍\���v���Ɂu�A��������{�̖_��R�A�v�ɂ���Ɂu�݂̂�L����v�Ƃ����\���v����t�����Č��肷��悤�ɕ�������̂ƌ��Ȃ���B

�Ƃ���ŁA���̂悤�Ȑ������̌���͓������ɂ�閳���R���ɂ����āA�\���Đl�����̂悤�ɐ\�����āA�R���ɂ����āu�̂݁v�ւ̕���F�߂�ꂽ�ꍇ�ɂ͑S�����l�̌��͂�����������̂ł���B

�����A�������R���ƍٔ������f�Ƃ��������͂�L����葱���ɂ����ďd�����Ă���T�^��ł���Ƃ�������B

���̂悤�Ȏ葱���̏d�����ϋɓI�ɗe�F�����ׂ����A�����̕��S�m������ׂ����́A�܂��ɍ��s���Ă�������y�эٔ����x�����̏d�v�Ș_�_�ł�����B

�����ŁA�葱���̏d�����e�F�����Ƃ̑O��ɗ�������Ř_�����ꍇ�A�������ɂ�����R����ƍٔ������f�Ƃ̊Ԃɕs�����͗e�F����邩�Ƃ����c�_������B

�������R�������͐R����ƍٔ������f�Ƃ݂͌��ɓƗ������W�ł͂��邪�A��R�������͖����R���Ɠ��l�̌��͂�L���锻�f���ٔ������s����Ƃ����Ȃ�A�o���̊�̊ԂɌ��i�Ȑ��������K�v�Ȃ̂��A�S����������L���Ȃ��Ă��ǂ��̂��ƌ����A���Ȃ��Ƃ��S�����������Ȃ��Ă��ǂ��Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B

���ɁA�ǂ̂悤�Ȑ��������K�v�ł��邩�Ƃ����A�������������҂͔���������Ƃ��邽�߂ɍŏ��ɐڐG����������̐R����ɍ��킹�Ė������L�ڂ�����̂ł���B

���ɂ��̂悤�ɂ��ē����Ƃ��ꂽ�������A�N�Q�i�ׂ̒i�K�ɂȂ��āA�ٔ����ɂ����ĈقȂ��ʼn^�p�����Ƃ���Ȃ�Δ����҂ɂƂ��Ă͋ɂ߂ĐM�`���ɔ�����ɒu����Ă��܂����ƂɂȂ�B

�����A��{�I�ɂ͓������R����E�R���ƍٔ������f�Ƃ̊Ԃɂ͑����Ȑ��������K�v�Ƃ���邱�Ƃ͖��炩�ł���B

���ɁA�������͕K�{�ł���Ƃ��āA�������ɂ�����R������̓I�葱���ɂ����ē��������R�����̐��I�m���A�����͍��c�̂Ɠ��l�̋@�\���ٔ������L���邩�ƌ����A�����_�ɂ����ē������Ɠ���@�\��L����@�\�͍ٔ����ɂ͐ݒu����Ă��Ȃ��B

���ꂱ�����č��Ȃǂɂ�����V�j�A�ٔ����ƃX�y�V�����X�g�ō\�������A�M�ق̋@�\���̂��̂ł���A���ݓ��{�ɂ����Ă����l�̃V�X�e�������ׂ��������s���Ă���Œ��ł���B

���������āA�����_�ɂ����čٔ������������R�����l�̌��͂�L���锻�f���s�����߂ɂ͐��}�Ȕ��f�Ő��m�Ȍ��_���o���͕̂s�\�ƌ��킴����A�X�y�V�����X�g�ɂ��Ӓ蓙�̎������\���ɑ����A���Ԃ��������k���ȐR�c���s�킴��Ȃ��B

���Ȃ��Ƃ��������́A�u���̗]�f����܂ł��Ȃ��v�Ƃ��Ă��܂����̂ŁA�������R����E�R�����Ƃ̐�����������������̂ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���A�R�c�����ň�@�����܂ނ��̂ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B

�i�T�j�������ɂ�����R���

�Q�l�܂łɁA�������ɂ�����R����͈ȉ��̂Ƃ���ł���B

�u�@�i�Q�l�j�R���ɂ����锭���̏ڍׂȐ����̎Q��

��L�̓_�܂���ƂƂ��ɁA���p�[�[�����̎�|�Ɋӂ݁A�����T�N�U���̉���R����ł́A�R���ɂ���������o��ɌW�锭���̔F��́A������肳�ꂽ��70���Q���Ɠ��l�̔F���̉��ɁA���̂悤�ɍs���悤�K�肳��Ă���B

�@ �������̋L�ڂ����m�ł���ꍇ�ɂ́A�������̋L�ڂǂ���ɔF�肷��B

�A �������ɋK�肳�ꂽ�p��̈Ӗ����e�������̏ڍׂȐ����ɂ����Ē�`�܂��͐�������Ă��邩�A���́A�������̋L�ڂ����m�łȂ�����������ł��邪���ꂪ�����̏ڍׂȐ����ɂ����Ė��m�ɂ���Ă���ꍇ�́A�����̗p��A�L�ڂ����߂���ɂ������Ĕ����̏ڍׂȐ����̋L�ڂ��Q�ނ���B�v�H�Ə��L���@�̉���i�H�Ə��L�����x�����R�c���ҁj

�����A���̐R����͋ɂ߂ĒP�����m�ł���A�ٔ����̔��f��Ƃ��Ă����߂��قɂ���ׂ����R�͉�����������Ȃ����̂Ǝv����B

�i�U�j�������R����ƌ������Ƃ̑Δ�

�������ł́u�A��������{�̖_��R�A�v�Ƃ��������������������s���Ƃ������̂ł͂Ȃ��B

�u�A��������{�̖_��R�A�v�́u���S�R�A�Q�v�Ƃ��Ė��m�ɔF�����A�u�O���R�A�R�v���t�����ł��邩�������Ă���B

�����A�u���S�R�A�Q�v�����ł��邩���s���m�Ȃ��߂��̂��̂̈Ӗ����͂߂��ɖ����̋L�ڂ��Q�ނ�����Ȃ��P�[�X�Ɩ��炩�ɈقȂ���̂ł���B

���������āA�������͈�`�I�ɖ����ȁu�A��������{�̖_��R�A�v���[���Ƃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

���ɁA���̂悤�Ɉ�`�I�ɖ����ȍ\���v������s���m�Ƃ��Ė����̋L�ڂ��Q�ނ��邱�Ƃ��ł���Ƃ���Ȃ�A�������͂��͂�����Ƃ��Ă̋@�\�������A�����̗v��ɂ����߂��Ȃ����̂ɂȂ��Ă��܂��B

����́A���������͈̔͂ɂ́A�������悤�Ƃ��锭���̍\���Ɍ������Ƃ��ł��Ȃ������݂̂��L�ڂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��|��߂Ă�������@�O�Z���܍��̋K��̎�|�ɔ�������̂ł���B

�i�V�j�����҂ɂ��N�Q�̗\����

�����҂������̐N�Q�̌`�Ԃ�\�����Ė����ɗ\�ߑ����̂Ȃ��悤�ɋL�ڂ��邱�Ƃ͔����҂̓w�͎����Ƃ��Đ����������̂ł���B

�������A�`���Ƃ����܂łɂ͎���Ȃ��B

�Ȃ��Ȃ�A�����҂͗\���҂ł͂Ȃ��̂ł��邩��A�����̂�����N�Q�`�Ԃ̑S�Ă�\�z���Ė����ɗ\�ߋL�ڂ��邱�Ƃ͕s�\������ł���B

���̂悤�ȐN�Q�\�����ɂ��āA�ϓ��_�����ł́A

�u�������A�i��j�����o��̍ۂɏ����̂�����N�Q�ԗl��\�z���Ė����̓��������͈̔͂��L�ڂ��邱�Ƃ͋ɂ߂č���ł���A������ɂ����ē��������͈̔͂ɋL�ڂ��ꂽ�\���̈ꕔ������o���ɖ��炩�ƂȂ��������E�Z�p���ɒu�������邱�Ƃɂ���āA�������҂ɂ�鍷�~�ߓ��̌����s�g��e�ՂɖƂ�邱�Ƃ��ł���Ƃ���A�Љ��ʂ̔����ւ̈ӗ~�����E���邱�ƂƂȂ�A�����̕ی�A�����ʂ��ĎY�Ƃ̔��B�Ɋ�^����Ƃ��������@�̖ړI�ɔ��������łȂ��A�Љ�`�ɔ����A�t���̗��O�ɂ��Ƃ錋�ʂƂȂ�̂ł����āv�A

�Əq�ׂ���悤�ɁA�����҂ɂ��N�Q�\�����ւ̔z����啝�Ɋɘa���Ă���B

�܂��A��ʂɂ͂��܂�c�_����Ă��Ȃ����A���p�[�[�����ɂ����Ă������҂̔F���Ƃ��Ď��̂悤�ȓ_�����R�Ŏ咣����A���p�[�[�����ɂ����Ĕے肳��Ă���B

�u�Q�@�{�薾���́i�S�j�̋L�ڂɂ��A�{�蔭���̔����҂́A�q�����p�[�[�ȊO�̃��p�[�[�͂q�����p�[�[�̂悤�ɋ��e����鎞�ԓ��Ƀg���O���Z���h�����S�ɕ�������\�͂��Ȃ��A�V���O���Z�����ɂ��g���O���Z���h�̑���ɂ͕s�K���ł���ƔF�����Ă�����̂ƔF�߂��邩��A�����҂��A�E�̂悤�ȃg���O���Z���h����ɕs�K���ȃ��p�[�[�����܂߂�Ӗ��Ŗ{�蔭���̓��������͈̔͒��̊�{�\���ɍL���u���p�[�[�v�ƋL�ڂ������̂Ɖ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�v

�ƁA���R�ł͔F�����x�_���q�ׂĂ���B

�����A�����҂̐N�Q�\�����Ƃ���Ra���p�[�[�ȊO�ł͌��ʂ��Ȃ��ƔF�����Ă���̂ł��邩��A����ȊO�̃��p�[�[�ɓ����̌��͂��y�ԂƂ��ׂ��ł͂Ȃ��A�Ƃ��ꂽ���̂ł���B

�������A���p�[�[�����ł͔F�����x�_�͑S���Q�ނ��ꂸ�Ɍ��R�̔��f�͔ے肳��Ă���B

�{���ɓ��Ă͂߂�A�������ł͖��m�ɂ͏q�ׂĂ��Ȃ����̂́A���{��̐}�ʂ��Q�ނ����Ƃ��납�琄�����Č������͔F�����x�_�Ɋ�Â��ĐS���`�������\���͔ے�ł��Ȃ��B

���ɔF�����x�_�Ɋ�Â��Ă����Ƃ���Ȃ�Δ����҂ɂ��\���Ȏߖ��̋@��^������ׂ��ł���B

�Ȃ��Ȃ�A�{�������o�蓖���̔F���A�y�ѐR����Ƃ��āA�����@�O�Z���܍��̋K��ɂ́A�u���������͈̔͂ɂ́A�������悤�Ƃ��锭���̍\���Ɍ������Ƃ��ł��Ȃ������݂̂��L�ڂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�|����߂Ă�����̂ł���A�u�A��������{�̖_��R�A�v�Ƃ����\���v���̋L�ڂ͂܂��ɔ����̍\���Ɍ������Ƃ��ł��Ȃ������݂̂��L�ڂ������̂ł��邩��ł���B

��ʂɂ��̂悤�Ȉ�`�I�����ȍ\���v���ɂ��Č�ɑ���������ȂǂƂ͔����҂ɗ\���s�\�ł���A���ɂ��̂悤�ȓ_�ő���������Ɖ��肵�Ă��A�o�蓖���T�����݂Ɏ���܂ł̐R����Ɋ�Â��Ĕ��f����Ȃ�A�ނ���A�����̍\���Ɍ������Ƃ��ł��Ȃ������ȊO�̍\���i��̓I�ɂ�O�^�̊O���R�A���j�͌�̑�����h�����߂ɁA�������ɂ͋L�ڂ���ׂ��łȂ����Ƃ�ϋɓI�ɑI�������ƍl������B

�ڋ߂Ɍ����A�����҂Ƃ��Ă͓����̐R����Ɋ�Â��đ����Ȃ����邽�߂ɋL�ڂ������������t�ɑ����̓_�Ƃ��Ď��グ���A�����R����ƍٔ������f�Ƃ̊ԂŖ|�M����A�Љ�V�X�e�����x���ꂽ�Ƃ܂Ŋ����Ă�����̂ł���A�������̂��̂悤�Ȕ��f�͓����@�̖ړI�ɔ��������łȂ��A�Љ�`�ɔ����A�t���̗��O�ɂ��Ƃ���̂ƌ��킴��Ȃ����̂ł���B

�܂��A�T�i�l�͌��������C���^�[�l�b�g��Ō��J�����Ƃ���A�����̈ӌ������A�������͐������̈�`�I���m�ȍ\���v��������Ɍ�����߂����������f�̓T�^��Ƃ��āA���̌����������ƂɁA��薾���Ȑ��������ߊ���T�i�R�ŋ��߂�v�]�������A�܂��A�H�w�I�ɂ����f��������_�����X������Ƃ��납��A���̓_�̔��f�m�ɂ��邱�Ƃ͎Љ�I�Ȗʂ�����Ӌ`�̑傫�����̂ł���B

�Q�D ����P�V���A�������y�щ���P�U���؎�������}�ʂɂ���

�������ł́u�퍐���i�Ƃ̑Δ�v�ɂ��āA�u�O���⏕�R�A�̓���������C�̂R�O�O�O�{�ȏ�ł���v�Ɣ����������A������F�ł���B

�������͓������Ƃ������̂̊�b�I�m���ɂ����đ傫�������A������T�O�Ɋ�Â��Č������̔��f�����B

���_���猾���ΊO��O�^�R�A�̓������͂��������P�Q�{�A�܂��́A�R�{���x�ɉ߂��Ȃ��B

�ȉ��A�ڍׂɐ�������B

�������ł́A

�u(�C) �퍐���i�ɂ�����O���R�A�̓������͋�C�̂R�O�O�O�{�ȏ�ł���C�_��̒��S�R�A�̎��͂ɊO���R�A��݂����ꍇ�C�啔���̎����́C��C����ʂ炸�C�R�A�ނō�鎥�C��H�𗬂�ă��[�v��H���`�����邽�߁C���ʓI�Ɋ����Ԃ̎��C�I�����W�����傫���Ȃ�B

�@��������ƁC�퍐���i�ɂ�����O���R�A�R�́C���S�R�A�Q�̂܂��Ɋ��ꂽ�����ɔ������������ɂ��āC���S�R�A�Q�̎��ӂɎ��H���`������������ʂ����Ă���C���̊O���R�A�R�����݂��邱�Ƃɂ��C�R�A���_��̒��S�R�A�݂̂ō\�����ꂽ�g�����X�Ƃ́C�قȂ鎥�H���`������C���ʂƂ��Ď����̘R�k�̒��x�ɉe����^���Ă���ƔF�߂���B

���������āC�퍐���i�ɂ�����O���R�A�R���C���S�R�A�Q�ɑ��āC�P�Ȃ�t���I�Ȃ��̂ł���Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B�v

�@�Ɣ��������B

�@�������A�������͓������Ƃ������̂ɂ��Č�����m���������Ă���B

�@�������Ƃ������̂́A�R�A�ނ̋͂��Ȑ�ڂł��傫�ȉe�����邽�߁A�S����ڂ̂Ȃ��W���R�A�`��A��̓I�ɂ�JIS�Ő��肳��郊���O��̃R�A�i�}�P�j�Ɋ������{���A���肷����̂ł���A���̑��茋�ʂ��A�R�A�̂����ԂƁA�Ȃ���Ԃɂ����Ă̔�ɂ��Z�o����B

�@���̃R�A�̂Ȃ���Ԃ̃C���_�N�^���X�l���A�R�A������ꍇ�ɉ��{�ɂȂ邩���䓧�����i��iac�j�ł���B

�@�����A��T�i�l���i�̃R�A�ނ̔䓧������iac������p�̕W���R�A�ɂ����ĂR�O�O�O�{�ȏ�ł��邱�Ƃ������Ă���ɉ߂��Ȃ��B

�@�Ƃ��낪�A���ۂ̃g�����X�ɂ����Ă͗l�X�ȗ��R�ɂ�肱��قǗ��z�I�ȓ������͓����Ȃ��B

�@���ۂ̓������̓R�A�̌`���A�R�A�ƃR�A�Ƃ�������̓s�����ɂ��M���b�v�ƌĂ���C�w�����͂��������v���X�`�b�N�̃t�B�����Ȃǂŕ��f�����ꍇ�Ȃǂɂ����Ă͑傫���ቺ����B

�@���̎��ۂ̓������������������ƌ����A�v�Z�ɂ���Ă�����x�͋��߂��邪�ʏ�͎����ɂ���ċ��߂���B

�@������@�̓R�A�̌`��������ő��肷�鑼�͔䓧�����̑���@�Ɗ�{�I�ɂ͓����ł���B

�@��ʂɎ����������Ƃ������̂́A���@�`�������Ȃ�ɂ��������Ēቺ����B

����́A���������ŏk�ځA���������I�ɏk�ڂ����ꍇ�A

�i�C�j�f�ʐς͏k�ڔ�̎���ɔ�Ⴕ�A

�i���j���H�̒����͏k�ڔ�̈��ɔ�Ⴗ��A

�̂ł��邩��A�����`��̃R�A�ł����Ă��k�ڂ���Ύ����������͒ቺ����̂ł���B

��T�i�l���i�̃g�����X�͓��ɏ��^�����v���������̂ł���A���s�������͑����ɏ������B

�i�C�jI�^�R�A�݂̂̏ꍇ�̎���������

��T�i�l���i�Ɠ���`���IO�^�R�A��L����g�����X�͍T�i�l�������̔����Ă���B���Ƃ𐳂����̐��i���ŏ��Ɋ�{�v�������͍̂T�i�l�ł���B

��T�i�l�̐��i��IO�^�R�A�`��̃g�����X�͂��������T�i�l��I�R�A�̂��i���m�ɂ�I�^�̊O���R�A��t�����Ă���j�̃g�����X�̓��������P���邽�߂ɁAI�R�A�̂݁i���m�ɂ�I�^�̊O���R�A��t�����Ă���j�����ǂ��A�T�i�l�����Ҏ��炪IO�^�R�A�`��̘R�k�����^�g�����X�Ƃ��Đv���A�R��C���_�N�^���X�����Đ��i���������̂ł���B

���ꂪ��p�ŃR�s�[����Ĕ�T�i�l�̐��i�Ɏg�p����Ă���̂ł��邩��A���Ƃ��ƘR�k�����^�g�����X�ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���A������T�i�l����R�k�����^�ł���Ǝ咣���邱�Ƃ͋ɂ߂ĕs���ł���ƌ��킴��Ȃ��B

����𑪒肵�����ʂ͈ȉ��̂Ƃ���ł���B

|

�����㎥�C���_�N�^���X�i�����������ȃC���_�N�^���X�j |

|

|

�h�^�R�A�Ȃ� |

4.80mH |

|

�h�^�R�A�t�� |

105.9mH |

��������AI�^�R�A�݂̂̏ꍇ�̎������������Z�o�����B

![]()

�����AI�^�R�A�̎����������͂Q�Q�D�O�U�ł���B

�i���j�T�i�l���i�̊O��O�^�R�A�̎���������

�@���ɔO�̂��߁A��T�i�l�̐��i�Ɣ�r���邽�߁A�T�i�l���i�̊O��O�^�R�A�̎�������������������B

|

�����㎥�C���_�N�^���X�i�����������ȃC���_�N�^���X�j |

|

|

�h�^�R�A�̂� |

105.9mH |

|

�O��O�^�R�A�t�� |

997mH |

��������A�T�i�l���i�̊O��O�^�R�A�̎������������Z�o�����B

![]()

�����A�O��O�^�R�A�̎����������͂X�D�S�P�ł����B

�i�n�j��T�i�l���i�̊O��O�^�R�A�̎���������

�@���l�ɊO��O�^�R�A�̎�������������������̂ł��邪�A����͉���P�V���ɂ��A

10KHz�ɂ���������㎥�C���_�N�^���X�����ƂɌv�Z�����

|

�����㎥�C���_�N�^���X�i�����������ȃC���_�N�^���X�j |

|

|

�h�^�R�A�Ȃ� |

95.53mH |

|

�h�^�R�A�t�� |

1205mH |

��������A��T�i�l�̐��i�̊O��O�^�R�A�̎������������Z�o�����B

![]()

�����A��T�i�l�̊O��O�^�R�A�̎����������͂P�Q�D�U�P�ł����B

�i���j�y�сi�n�j���r���āA�O��O�^�R�A�̎����������͂�������P�O���O�ł���A�T�i�l���i����T�i�l���i�����Ɏ��ʂ��Ă��邱�Ƃ��킩��B���̐��l����݂Ă��������ꂽ���̂ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B

������ɂ��Ă��A�O��O�^�R�A�̎����������͂R�O�O�O�{�Ƃ����l�ɂ͓���Ȃ蓾�Ȃ��B

�i�j�j��T�i�l���i60KHz�ɂ�����ꍇ

�Q�l�܂łɁA��T�i�l���i��60kHz�ł����肵�Ă݂�B

���������AJIS C-5321�ɏ]���A���z�e�ʂ̉e�����Ȃ��悤�ɑ��肹��ƋL�q����Ă���̂ł��邩��A���Ƃ��A���̂悤�ɕ��z�e�ʂ̉e���������g���ɂ����鑪��l�����グ�邱�Ƃ͘_�O�ł���B�������Ȃ���O�̂��ߌv�Z����ƈȉ��̂悤�ɂȂ�A

60KHz�ɂ�����i��������́j�����㎥�C���_�N�^���X�����ƂɌv�Z�����

|

�����㎥�C���_�N�^���X�i�����������ȃC���_�N�^���X�j |

|

|

�h�^�R�A�Ȃ� |

91.42mH |

|

�h�^�R�A�t�� |

2770mH |

��������A�O��O�^�R�A�̎����������́A

![]()

�����A�R�O�D�R�O�ƌv�Z�����B

�O��O�^�R�A�̎����������͂R�O�O�O�{�Ƃ����l�ɂ͓���Ȃ蓾�Ȃ��B

�@���������Ԉ��������@�ɂ��Ԉ�����v�Z���ʂ͈Ӗ����Ȃ����̂ł��邪�A���̊Ԉ��������@�Ɋ�Â����Ƃ��Ă������������͂R�O�{���������ł����āA����R�O�O�O�{�Ƃ͒��������̂ł���B

�@���̂悤�ȑ���@��JIS�̋K��ɔ����Ă���A���������������߂ɂ͍H�Ɨp�i������ɂ����đ�����ϑ����ׂ��ł������B

�@���̂悤�ȑ���͔F�߂��Ă��Ȃ��̂ŁA�g�㎥�C���_�N�^���X�h�Ƃ��đ��������Ă��炦�邩�ǂ����A��T�i�l�͎����Ă݂�ׂ��ł���B

�i�z�j��������������̂܂Ƃ�

�����A�O��O�^�R�A�̓������A���������������͂P�Q�D�U�P�i��T�i�l���i�j�ł���A�u��C�����R�O�O�O�{���i�������j�ʂ�₷���v�Ƃ����������͖��炩�Ɍ��ł��莖����F�ł���B

�@�@�@�@�@�������́A�u��C�������������P�Q�D�U�P�{���x�i�������j�ʂ�₷���v�Ə��������ꂽ��ŁA���̒m���Ɋ�Â��Ĕ��f�S�̂���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�O���⏕�R�A�̎����������A���������̒ʂ�₷�����R�O�O�O�{�ł͂Ȃ��A���������P�Q�D�U�P�{�ł���Ƃ���Ȃ�A���f�͑啝�ɉe�������ł��낤�B

���ۂɃg�����X�̐v�E�����ɂ����ĂP�Q�D�U�P�{�̕ω��Ƃ������̂͑債�����̂ł͂Ȃ��B

�Ⴆ�A�g�����X�̎��ȃC���_�N�^���X�͊����̎���ɔ�Ⴗ�邪�A���ȃC���_�N�^���X���P�Q�D�U�P�{�ɂ�������Ί����͂��̕����������A

![]()

�ł���A�������R�D�T�T�{�ɂ��邾���œ���������������킯�ł���B

�����A�R�D�T�T�{�Ƃ����Ȃ�{�r���Ȃǂ̍\�����͂��ɉ��ǂ��邾���ŊȒP�Ɏ����ł���B

���̂悤�ȂƂ��납��A�������ł́u�O��O�^�R�A�����邱�Ƃɂ��A�R�A���_��̒��S�R�A�݂̂ō\�����ꂽ�g�����X�Ƃ́C�قȂ鎥�H���`������C���ʂƂ��Ď����̘R�k�̒��x�ɉe����^���Ă���ƔF�߂���B�v

�Ɣ������A

�u���������āC�퍐���i�ɂ�����O���R�A�R���C���S�R�A�Q�ɑ��āC�P�Ȃ�t���I�Ȃ��̂ł���Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B�v

�Ƃ������_�����B

�������A�����̌��_�́u�O���R�A�̓���������C�����R�O�O�O�{���傫���v�Ƃ����F���Ɋ�Â��ē���ꂽ���̂ł���A���ꂪ�����������P�Q�D�U�{�ł���Ȃ�A���Ƃ��u�قȂ鎥�H���`�������v�Ƃ͂����Ă��v���I�ȈႢ�Ƃ͌������A�����̉e���͊������͂��ɑ������邾���ŕ�ł�����x�̉e���ł���B

����ɂ��A�u�P�Ȃ�t�����Ȃ��̂ł��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ƃ������f�͖��炩�ɈقȂ���̂ƂȂ炴��Ȃ��B

���������Č������͊O��O�^�R�A�̉e����傫������������̂Ƃ����A������F�ƌ��킴��Ȃ��B

����ɁA�����R��̖{���ł���R�ꎥ���Ɋւ��Ă��̎����������𑪒肷��Ό������̌��͂���ɖ��m�ɂȂ�B

��T�i�l�����o�����؋��̒�����A�R�ꎥ���ɑ�������������͂R�D�O�P�{�ƌ��_�t������B�ȉ���������ƁA

�i�C�j�O��O�^�R�A�ɂ���R��C���_�N�^���X�ւ̉e��

�܂��A�g�����X�����R��̖{���͘R��C���_�N�^���X�ł���A�R��C���_�N�^���X�͖{�������ɂ́u�U�����o�́v�܂��́u�U�����v�ƋL�ڂ���A�����S�̂ɂ����ĊY������L�q�͂V�ӏ�����B�{�������Z�p�̖{���I�����ł�����B

�܂��A�{���̔��f�͂����܂ł������Ɋ�Â��Ĕ��f����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂͌����܂ł��Ȃ��B

���̘R��C���_�N�^���X���_��R�A�݂̂̏ꍇ�ƁA�O��O�^�R�A�̂���ꍇ�ł͂ǂ̂悤�ɕω����Ă��邩������Ǝ��̂悤�Ȓm����������B

|

�����R��C���_�N�^���X�i���P�[�W�C���_�N�^���X�j |

|

|

O�^�R�A�Ȃ� |

76.06mH |

|

O�^�R�A�t�� |

229.1mH |

��������A�O��O�^�R�A�̘R��C���_�N�^���X�ɑ�����������������߂邱�Ƃ��ł���B

![]()

�����A�O���n�^�R�A�̎����������͂R�D�O�P�ł���B

�i���j�R��C���_�N�^���X�ɑ���������������R�D�O�P�ł���

���̌��ʂ͋ɂ߂č����I�ł���B

�Ȃ��Ȃ�A�R��C���_�N�^���X���\������R�ꎥ���Ƃ́A�d�C�H�w�E�d���C�w�̒�`�ɂ��A����̊����ɍ������A�����̊����ɍ������Ȃ������̂��Ƃł���B

����ɍ������A�����ɍ������Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�����̎����͕K�R�I�Ɋ������̃R�A����C�����R�A���������̃R�A�A�ƒʂ蔲���Ĉ�����邱�ƂɂȂ�A���Ȃ�̕����Ŏ������ʂ�ɂ�����C���𗬂�邱�ƂɂȂ�B�i�}�Q�j

���������āA�������ʂ�₷���R�A�̕����ɂ���^�����Ȃ��Ȃ邽�߂ɁA���̎����������͂��������R�{�ɂ����Ȃ�Ȃ��킯�ł���B

�i�n�j�����������R�{�ɂ��Ẳ���

�O�ɂ��q�ׂ��悤�ɁA�{�������Z�p�̖{�������͘R��C���_�N�^���X�ł���A���̘R��C���_�N�^���X�ɑ���O��O�^�R�A�̎��C���������������͂R�D�O�P�{�ł���B

�����ɏq�ׂ��悤�ɁA�R�{�Ƃ����l�̓g�����X�̐v�E�����ɂƂ��đ傫�Ȑ����ł͂Ȃ��B

�����l�邽�߂ɁA����������Ƃ���Ȃ�A�����A

![]()

�ł���A�������P�D�V�R�{�ɂ���Γ�����l�Ȃ̂ł���B

�@�{�������Z�p�̖{�������͘R��C���_�N�^���X�ł���A�R��C���_�N�^���X�𒆐S�ɊO��O�^�R�A�̉e������͂�����̉e���͔��ɏ��������̂ł����Ȃ����Ƃ��킩��B

�i�j�j�R�ꎥ���ɑ���O�^�R�A�̌��_

���������āA���{���I�ȕ����u�R�ꎥ���v�ɑ��ĊO��O�^�R�A�̉e���͋͂��Ȃ��̂ł���Ƃ������Ƃ����l�I�ɁA�������T�i�l��o�ɂ��؋��̒�����ؖ����ꂽ�B

����炩��A�O��O�^�R�A�ɂ��e�����u��C�����R�O�O�O�{���i�������j�ʂ�₷���v�Ƃ����������͖��炩�Ɍ��ł��薾�炩�Ȏ�����F�ł���B

�������́A�u���������R�{�����ʂ�₷���Ȃ��v�Ɖ��߂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

����ɔ����ēx���f����Ȃ�ΊO��O�^�R�A�ɂ��e���͏��Ȃ��Ɣ��f����邱�Ƃ͖��炩�ł��낤�B

����P�U���؎��͍T�i�l�咣��啝�ɔF�߂����̂ł���B

����P�U���̈ӌ����ɂ����āi�H�w�@��w�X�������i���m�i�H�w�j�j�́A���C�R��̎w�W�̈�ʘ_�ɂ��ďq�ׂĂ��邪�A����ɂ��ďڍׂȐ���������B

���̈ӌ����͌������ɂ������T�i�l���؋��Ƃ��Ē�o���ꂽ���̂ł��邪�A�L�q���ꂽ�����̑唼�͂ނ���T�i�l�咣�𗠕t���Ă�����̂ł���A�ꕔ�����������T�i�l���؋��ƌ����Ă��ߌ��łȂ��B

�ʂɏڍׂɏq�ׂ�ƈȉ��̂悤�ɂȂ�B

�i�P�j�u�R�D�_��R�A�݂̂̎��C������IO�^�R�A�̎��C�����Ƒ傫���قȂ�v�ɂ���

�i�C�j�u���C�������傫���قȂ�v�Ƃ͂ǂ��������Ƃ�

����P�U���̋L�q���Q�Ƃ���ƁA�u��������͓���Ƃ݂Ȃ����Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ƃ��邪�A���̓_�ɂ��Ă�����ƌ��Ȃ��K�v���͑S���Ȃ��A���ꂪ���l�ɋ�̓I�ɂǂ̂悤�ɔ��f����Ă��邩���d�v�ł���B

�܂��A�u�������z���قȂ�B�v�Əq�ׂ�_�ɂ��Ă����l�ł���A�������z���قȂ��Ă���Ƃ��āA��̓I�ɂǂ̎������قȂ��Ă���̂����d�v�ł���B

�ȉ��A�����̓_�ɂ��ĉ���P�U���͔�T�i�l��o���ʂȂ���ނ���T�i�l�̎咣��ϋɓI�ɗ��t����L�q���Ȃ���Ă���̂ʼn������B

�i���j�u�S�D�����W�������g�����X�̑a�܂��͖������������w�W�ł���v�ɂ���

���Ȃ킿�A�␔�ł���u1-k�v���܂��a�܂��͖������������w�W�ł���A�Ƃ����Ӗ��ɂȂ�B

����P�U���؋L�q��۔F���Ă���̂ł͂Ȃ��A���_�����ɖ����͖����B

�P�͒萔�ł���Ak���q�ׂ邱�Ƃ�1-k���q�ׂ邱�Ƃ����`�ł��邱�Ƃ͐��w�I�ɔ۔F�̗]�n�͖����B

���̌�̋L�q�ɂ����Ă��������ۂ̒P�Ȃ錾�������������B�܂�A

1. �u���Ȃ킿�A��̊�����k�̒l���傫���قǖ��������Ă���A�����������C�I�ɂ͑a�������Ă���v�ɂ���

���̋L�q�ɂ��Ă͑����A�u��̊�����1-k�̒l�������������������Ă���A�傫���قǎ��C�I�ɑa�������Ă���A�Əq�ׂ邱�Ƃ����`�ł���B�ǂ���̕\���������R��ړI�ɕ\�킵�Ă��邩�Ƃ����P�Ȃ錾���̖�肾���ł���B

2. �u���̌����W���̒l�����������A���芪���ɍ������Ȃ������A���Ȃ킿�A�R�ꎥ���������Ȃ邱�Ƃ��Ӗ�����B�v�ɂ���

���̋L�q�ɂ��Ă����l�ł���A�u�����A����1-k�̒l���傫���قǁA���芪���ɍ������Ȃ������A���Ȃ킿�A�R�ꎥ���������Ȃ邱�Ƃ��Ӗ�����A�v�Ƃ����L�q�Ɠ��`�ł���B

�ނ��낱�̋L�q�̕������������ʂɂ��Ē��ړI�ȕ\���ƍl������B

3. �u�ψ��튪���ɂ����āA���C�I�Ɂu�a�����v���邢�́u�������v�Ƃ������ꍇ�A��ʂɂ͏�L�����W���̑召���Ӗ����Ă���ƍl���ėǂ��v�ɂ���

���̋L�q�ɂ��Ă��u�ψ��튪���ɂ����āA���C�I�Ɂu�a�����v���邢�́u�������v�Ƃ������ꍇ�A��ʂɂ͏�L�����W����1-k�����̑召���Ӗ����Ă���ƍl���ėǂ��v�v�ƋL�q���Ă��S�����`�ł���B

4.

�u�R�ꎥ���ʂ����肷��R��C���_�N�^���X���E�E�E�E�E�v�ɂ���

�������_�͂��̂Ƃ���ł���A�R�ꎥ���ʂ����肷��̂͘R��C���_�N�^���X�ł���B

���������āA���̋L�q�͂܂��Ɍ������T�i�l�咣�����̂܂x���������̂ł���B

�����āA�R��C���_�N�^���X�̒l�ƘR�ꎥ���ʂƂ̊W�́A���̌�̐X�����̋L�q�ɂ����Đ��l�I�Ɏ��炳��ɖ��m�ɂ��Ă���B

5.

�u���Ȃ킿�A�����ʃӂ̓C���_�N�^���XL�Ɠd��i�̐ςƂ��āA��=L�~i�@�Ƃ��Ď������B�v�ɂ���

����ɂ���āA�X���������琔�l�I�ɖ��m�ɂ��Ă���A����͌��R�̍T�i�l�咣���قڂ��̂܂x�����Ă���B

�����A�R�ꎥ���ʂ͓d���ɔ�Ⴕ�Ă���Ƃ������Ƃł���B

�R��C���_�N�^���XL�ƘR�ꎥ���ӂ͔�Ⴕ�Ai���傫����ӂ͑傫���B

����Ɍ����Ȃ�A�������́u����ɂ�蕉�ׂ��傫���Ȃ�i��R���������Ȃ�j�ۂɒ[�q�o�͓d����ቺ�����铭��������R��C���_�N�^���X���`������B�v�Ɗ֘A�Z�p�����p���A�����������A���̋L�q�Ƃ���v������̂ł���B

��R���������Ȃ�Ƃ͑����d�����傫���Ȃ邱�ƂȂ̂ł��邩��A�������ɂ����铖�Y�̈��p�����͂܂��ɍT�i�l�咣�u�����R��̎w�W�͘R��C���_�N�^���X�ƕ��ׂƂ̊W�Ŕ��f����v���x��������̂ł����āA�������̔��f�̗��t���Ƃ��Ĉ��p����Ă��邱�Ƃ͗����������������ł���B

���Y���������p����Ȃ�Ό������͍T�i�l�咣���ނ���F�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�������͓��Y�L�q�̈Ӗ��𗝉������A���R�ƈ��p�������̂Ƃ����l����ꂸ�A���炩�ɍH�w�I�ȈӖ��ɂ����Ė������Ă���B

6.

�u��ʓI�ɂ̓g�����X�ł͒�i���דd�������ꂽ���ɘR�ꎥ���ʂ̑召����ɂ��邱�Ƃ������v�ɂ���

����͑����T�i�l�咣�����S�Ɏx��������̂ł���B

7. �u�R�ꎥ���ʂ������Ƃ������Ƃ́A�R��C���_�N�^���X���傫�����Ƃ��Ӗ�����B�v�ɂ���

������܂��ɍT�i�l�咣���x��������̂ł���B

8.

�u�R�ꎥ���ʂ������Ƃ������Ƃ́A���ȃC���_�N�^���X�̂����ŘR��C���_�N�^���X���������ΓI�ɑ����Ȃ邱�Ƃ��Ӗ����v�ɂ���

����ɍT�i�l�咣��F�߂Ă���B

9. �u�����W���̎��ł킩��悤�Ɍ����W�����������Ȃ邱�Ƃ��Ӗ�����v�ɂ���

����������Α����u�����W���̎���1-k���傫���Ȃ邱�Ƃ��Ӗ�����A�v�Ɠ��`�ł���B

���̂悤�ɐX�����̈ӌ����͑��_�Ƃ��āA�����R��̎w�W�͘R��C���_�N�^���X�ł��邱�Ƃm�ɏq�ׂĂ���̂ł���B

�R��C���_�N�^���X�ƌ����W���Ƃ̊W�͂Ƃ����A���҂͐����Ō�������A�W�͖��m�ł���B

�����R��̎w�W�Ƃ��Č����W���Ō������邱�Ƃ͈�T�Ɍ��ł���Ƃ͂����Ȃ����A����͂����܂ł��ԐړI�Ȏ�@�ł����āA���p�I�ɂ͘R��C���_�N�^���X�Ō�������ׂ��ł���B�����A�����W���������R��̊ԐړI�w�W�ł���A�R��C���_�N�^���X�������R��̒��ړI�w�W�ł���Ƃ������Ƃł���B

�X�����́u����Č����W���������R��̎w�W�ł���v�ƌ��_�t���Ă��邪�A���̋L�q�͒P�Ȃ錾�������ł��邱�Ƃ͈ȏ�̐����ɂ�薾�炩�ł��낤�B

�����R��̎w�W�ɂ��āA���ꂪ�����W���ł��邩�A�R��C���_�N�^���X�ł��邩�A�������ł͂Ȃ��B�o���Ƃ������R��̎w�W�ł���B�X�����������R��̎w�W���R��C���_�N�^���X�ł��邱�Ƃ͔ے肵�Ă��Ȃ��B

�O�̂��߂Ɉȉ��⑫���邪�A�������ł́A�����W���̒l��0.9�T��0.97�ł���Ǝ����R�ꂪ���Ȃ��Ƃ�����ۂ������Ă���悤�ł���B�������Ȃ���A�X�����H���u���ȃC���_�N�^���X�̂����ŘR��C���_�N�^���X���������ΓI�ɑ����Ȃ邱�Ƃ��Ӗ����v�Ȃ̂ł��邩��A��������ɂ���A

�R��C���_�N�^���X�����ȃC���_�N�^���X�~�i�P�|���j

�Ƃ������Ƃł���A���Ƃ������W�����傫���Ă��i����1-k���������Ă��j�����̎��ȃC���_�N�^���X���\���ɑ傫����ΘR��C���_�N�^���X�̒l���傫���Ȃ邱�Ƃ͂��̎��̊W���疾�炩�ł���B

�T�i�l���i�iI�R�A+�O��I�R�A�j�Ɣ�T�i�l���i�iI�R�A+�O�����̎��R�A�j�͘R��C���_�N�^���X�̒l�Ŕ�ׂ�Ύ����悤�Ȃ��̂ł���B

|

�@ |

�R��C���_�N�^���X�iJIS�j |

�R��C���_�N�^���X�i�d�C�w��j |

|

�������i |

�@236���g |

�@ |

|

�퍐���i |

256.7mH |

�@ |

���������āA���҂Ƃ��R�k�������̏����g�����X�ł���A�����R�ꂪ���Ȃ��Ƃ͌����Ȃ��B

�����A�����W�����傫���Ƃ͑��݃C���_�N�^���X�̐������傫�����Ƃ������B

�R��C���_�N�^���X�ɒ��ڂ��Ă݂�Ɨ��҂ɑ傫�ȍ��͂Ȃ��B

���������āA�������������W���̒l��0.9�T��0.97�ł��邱�Ƃ������Ɏ����R�ꂪ���Ȃ��Ɣ��f�����̂͌��ł���B

����P�U���؈ӌ����ɂ����āA�uEE,EI�^�y��IO�^�R�A�����g�����X�ł́A�啔���̎����͋�C����ʂ炸�ɃR�A�ނō�鎥�C��H�𗬂�ă��[�v��H���`�����邱�Ƃ��ł��邽�߁c�v�Əq�ׂ邪�A����͂����܂ł���ʘ_�ł����āA�{���̏ꍇ�̎������ʂ͂��̈ӌ����Ɩ�������B

���_���q�ׂ�Ζ{���ł͎����ɂ��}�S�̂悤�ɂ���ɑ傫�Ȏ����R�ꂪ�����Ă��邱�Ƃ��F�߂���B

���ꂪ�{���̋Z�p�I�����ł���u������/�a�����v�̍\���ł���B

�ȉ��������ʂ������ďڍׂɉ������B

�����̎����͒��S�R�A�̎���Ɏ������o�R�C����݂��邱�Ƃɂ��������\�ł���B

�������o�R�C���ɔ�������d���͎����̎��ԓI�ω��ɔ�Ⴗ��Ƃ����A

�t�@���f�[�E�m�C�}���̖@���ɏ]���A������ʓI�Ȓm���Ɋ�Â����̂ł���B

���̎������o�R�C�����T�i�l�g�����X�́u�A��������{�̖_��R�A�v�ɉ����Ďʐ^�̂悤�ɂS���t���A��������̎������s�����B

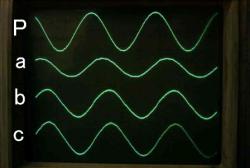

�ʐ^�P

�ʐ^�P

������C���o�[�^��H�̓����Ԃɂ����āA�e�R�C��P�Aa�Ab�Ac�ɔ�������d�����ϑ��������̂��ȉ��̎ʐ^�ł���B

�ʐ^�Q

�ʐ^�Q

������A�ڍׂɕ��͂������̂��A�ȉ��̐}�ł���B

�}�T

�}�T

�ڋ߂ɏq�ׂ�̂ł���A�����R�ꂪ�Ȃ��A�قƂ�ǂ̎������R�A�𗬂��Ƃ����̂ł���A���̂悤�ɂ��_�A���_�A���_�A���_�Ŕg�`���قȂ�Ƃ������Ƃ͂��蓾�Ȃ��B

��L�̗�͌����Ȏ����R�ꂪ�����Ă��邱�Ƃ������Ă���B

�Q�l�܂łɁA�����R�ꂪ�����Ă��Ȃ��ꍇ�̔g�`���r�̂��߂Ɏ����B

�@�ʐ^�R�i�ڍׂ͍b��P�U�����Q�Ƃ̂��Ɓj

�@�ʐ^�R�i�ڍׂ͍b��P�U�����Q�Ƃ̂��Ɓj

�����A���ɑ�����ʂɂ����Ē�o���Ă��邪�A�����ɕ��͂���������ʂ̐}�P�Ɋ�Â��AP�_�Ŋϑ����ꂽ������SIN�ƂƂ����ꍇ�A���_�Ŋϑ�����鎥����0.47SIN(��-66��)�ł��邱�Ƃ��m�F�����B

|

|

|

�{ |

|

���SIN�i�Ɓ|���j�̔g�`�͓�̐����gSIN�Ɣg�`��COS�Ɣg�`�̍����ŕ\�����Ƃ��ł���B

����́A�����w�Z�ŗ��C����O�p���̉��@�藝�Ɋ�Â��Ă���B

�ϑ����ꂽSIN�g��SIN�Ƃ�COS�Ƃɕ�������A����SIN�Ƃ̌W����P�_�Ŋϑ����ꂽ�����̂������������_�C���_�C���_�ɓ��B���Ă���̂���\���Ă���B

����ɂ��A�������A�a�����̊��������l�I�ɖ��ĂɂȂ�B

�ȉ��A��̓I�Ɍv�Z����ƁA�����ŁASIN�Ƃŕ\�����l���A�o�_�Ŋϑ����ꂽ�����̂����R�C�����C���C���ɓ��B���Ď����̊����ł���B

�R�C���� ![]()

���l�ɃR�C�����A���������悤�ɉ�͂���ƁA

�R�C���� ![]()

�R�C���� ![]()

�����A�o�_�Ŋϑ����ꂽ�����̂킸��19%���炸�������_�ɒB���Ă��Ȃ��B

�c���81���͂��_�ɓ��B����O�ɘR��Ă���̂ł���B

����ɂ��_�����邱�Ƃɂ�肳��ɏd�v�Ȃ��Ƃ��킩��B

���_�ɂ͂��͂�o�_�Ŋϑ�����鎥�������͒B���Ă��Ȃ��̂ł���B

�]�O�R�k�����Ɣ�r���ċɒ[�ȘR��ƌ��킴��Ȃ��B

�������ł͂Ȃ��B���l�Ō����Ɏ������Ƃ���A���_�ł͂���ǂ��납�A14%���̑Ό����鎥�����������Ă���B

���_�͂o�_���猩�Ċ��S�ɑa�������Ă���̂ł���B

����ɁA���_�ł�35%���̑Ό����鎥�����������Ă��邱�ƂɂȂ�B

���������āA����P�U���ɂ���}�i�}�R�j�̎����T�O�}�͖{���̎��Ԃ�\�������̂ł͂Ȃ����炩�Ɍ��ł���B

���̐}�͂������������Ɋ�Â������̂ł͂Ȃ��B

����P�U���ؐ}�P�͈�ʘ_�ɂ��z���Ɋ�Â��ĕ`���ꂽ���̂ł���A�{���̎������ʂƖ�������B���Ɏ����R�ꂪ�Ȃ��A�܂��͏��Ȃ��ꍇ�Ƃ����Ȃ�Ύʐ^�R�̂悤�Ȏ������ʂ������Ă���͂��ł���B

���Ɏʐ^�R�̂悤�Ȏ������ʂ�����ꂽ�ꍇ�ł���A��������̐}�͂܂��ɐ}�R�ŗǂ��B

�������A�����̌��ʂ͎ʐ^�Q�ł���B���������āA��������͐}�S�ł���B

�i�Q�j�⑫�A

SIN�����̐����̂���COS�����͐}�Q�ł͏ȗ��������A���l�����Ă����炩�Ȃ悤�ɁACOS�����ɂ��Ă�P�_�ł�0�ł���A���_�����_�����_�ƍs���ɂ��������A0.43�A0.68�A0.75�Ƃ�����Ɉꎟ�������痣�ꂽ���[���ɍs���ɂ��������ē����ォ�甭�������R�ꎥ���������Ă���͖̂��炩�ł���A�R�ꎥ���A���������Ƃ̂ݍ������A�ꎟ�����ƍ������Ȃ����������ɂ��Ē��Ⴕ�Ă݂Ă��A�����R�ꎥ���������ꎟ�������痣�ꂽ�������[�����琶���Ă��邱�Ƃ������ł���B

�i�R�j�܂Ƃ�

�uEE,EI�^�y��IO�^�R�A�����g�����X�ł́A�啔���̎����͋�C����ʂ炸�ɃR�A�ނō�鎥�C��H�𗬂�ă��[�v��H���`�����邱�Ƃ��ł��邽�߁c�v�A

�Əq�ׂĂ��铖�Y�̋L�q���������炩�Ɏ����ƈقȂ薵�����Ă���B

�قƂ�ǂ̎����i��81%�j�͂��_�ɒB����O�Ɋ��ɘR��o���Ă���B

�J��Ԃ��ɂȂ邪�A�R�A�����[�v���Ă��邩�ۂ��ɂ����āA��������ɗ^����e���͂��������P�Q�{�܂��́A�R�ꎥ���ɑ��Ă͂R�{�̌��ʂ����Ȃ��B

���̂��Ƃ́AEE,EI�^�y��IO�^�R�A������Ƃ����Ď������R��o���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ͂��蓾���A���ɘR�ꎥ�������ɑ��Ă͖{���I�ȈႢ�������Ȃ��B

�i�S�j�⑫�A�d�d�܂��͂d�h�^�R�A�`��ɂ���

�܂��AEE�^�R�A�`��͐����Z�p��̓s���ɂ��R�A���������ŕ��f����Ă�����̂ł���A���z�I�ɐڍ������ꍇ�͖{���������^�a�����̍\���ɉe����^���邱�Ƃ͏��Ȃ��Ȃ邪�A��ʓI�ɂ͗��z�I�Ȑڍ�������A�{�������Z�p���猩���ꍇ�A���������ɊY��������̂ł���B

�d�h�^�R�A�`��ɂ��ẮA�{�����������o�莞�_�ł͂d�h�^�Ƃ����d�^�R�A���S���̎������Z���u�W���^�v�ƌĂ����̂������݂��Ă��Ȃ������B

�܂��A�����_�ɂ����Ă��ɒ[�ɒ��S�̎����̒����d�^�R�A�͐����㍢��Ȃ��ߎ��p������Ă��Ȃ��B

�d�^�R�A�̒��S���́u�A�����Ĉ�{�v�ł���A�Ȃ���Ȃǂ��Ȃ���u�_��R�A�v���܂ތ`��ƍl�����A��p�E���ʂ��ڍׂɔ�r���č��ق��Ȃ���ϓ��͈̔͂ɓ�����̂ł���B

�܂��A�O���R�A�ɊY�����邻�̑��̕����ɂ�鎥������ւ̊�^�͂R�{�܂��͂P�Q�{���x�ł���A�傫�ȉe���������̂Ƃ͌����������B

�ȏ�

�߂適�@�H������