| ��P |

�u��P�@�{�����������ɂ��āv |

|

�P |

�u�P�@���������͈̔͂̋L�ځv�͔F�߂�B |

|

�Q |

�u�Q�@�{�����������̗v���ɂ��āv |

|

|

(1) |

�������A�d�R�́u�̊Ԃō\�����鋤�U��H������Ƃ���v�Ƃ����L�ڂ͕s���m�ł����āA���ł���B

���������͈̔͂̋L�ڂ�������炩�Ȃ悤�ɁA�d�R�́A�u�̊Ԃō\�����鋤�U��H�̈ꕔ�Ƃ�������������Ƃ���v���������B |

|

|

(2) |

�Ȃ��A�퍐�͗V���C���_�N�^���ʂ́A�{�����������Ƃ͖����ł���|�q�ׂ邪�A�u�����������ʂQ�v�X�ŁA���P�O�łȂ����P�Q�łɂċL�ڂ��Ă���Ƃ���A�V���C���_�N�^���ʂ͖{�����������͈̔͂ɂ�����u�Y�����͊Y�ꎟ�����Ǝ��C�I�ɖ����������Y�ꎟ�����ߖT�̖������ƊY�ꎟ�����Ǝ��C�I�ɖ����������Y�ꎟ�������痣�ꂽ�a���������Ƃ�L���邱�Ƃɂ�萶���������ɂ����鎥���R��ɔ��������ۂł���A���̏����ۂɂ��ẮA�{���������������̏ڍׂȐ������ɂ����L����Ă���i�y�O�O�P�O�z�j�B |

|

�R |

�u�R�@�v���`�ɂ��āv�i�퍐��������(2)�R�Łj |

|

|

(1) |

�퍐�́A�u�v���`�ɂ����w�A��������{�̖_��R�A�x�Ƃ́A�ג����_��̃R�A���w���B�v�Ǝ咣���邪�A����͔۔F����B |

|

|

(2) |

�u�A��������{�́v�Ƃ́A�{�����������̔����̏ڍׂȐ����ɂ��L�ڂ���Ă���悤�ɁA�]���̂d�h�R�A��d�d�R�A�̂悤�Ɉꎟ�����Ɠ����Ƃ̃R�A�̊Ԃ�������Ă��Ȃ��Ƃ����Ӗ��ł���i�u�����������ʂQ�v�Łj�B

���̂悤�ɁA�Ԃ�������Ă��Ȃ��u�A��������{�v�̃R�A�ł��邱�Ƃ́A�Q�̈Ӗ���L����B |

|

|

|

�@ |

�P�́A������̗����ł���B�d�h�^��d�d�^�ƈقȂ�A�u�A��������{�v�̃R�A�́A�Q�ɕ�����K�v���Ȃ����߁A���ɐ��@���ȕւł���B�H�Ɛ��i�ł���ȏ�A���̐��@��̃����b�g�͋ɂ߂đ傫���B

|

|

|

|

�A |

���傫�ȈӋ`�́A�ꎟ�����Ɠ����Ƃ̊Ԃ���̃R�A�łȂ����Ƃɂ�萶���鎥�C�����̋@�\�ł���B

����ɂ��A������̎����̘R�ꂪ�ϓ��ɂȂ�A��藝�z�I�ɋ߂��V���C���_�N�^���ʂ�������B�V���C���_�N�^���ʂɂ��Ă͊��q�����Ƃ���ł���B |

|

|

(3) |

�u�_��R�A�v�Ƃ͕����ʂ�A�_��̃R�A�ł���B |

|

|

(4) |

�퍐���i�̂����A���S�R�A�́A |

|

|

|

�@ |

�d�h�R�A��d�d�R�A�̂悤�ɊԂ�������Ă��炸�A�������P�{�̃R�A�ł���B |

|

|

|

�A |

�`�_��ł���B |

|

|

|

����A�A��������{�̖_��R�A�ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B�Ȃ��A�퍐���i���{�����������͈͓̔��ł��邱�Ƃɂ��Ă͌�q����B |

|

|

(5) |

�Ȃ��A�퍐�́A�����������ʂQ�̘R�k�����̐}�i�}�R�A�}�S�A�}�V�j�ɂ��đS���I�O��Ȕ����s���Ă��邪�A�����ɋꂵ�ށB

�����������ʂQ�̐}�R�Ȃ����}�S�́A�W��́u�R�k�����̊T�O�v��������炩�Ȃ悤�ɁA��ʂ̎����̘R�k�̐������s���Ă�����̂ł����āA�{�����������Ƃ̊֘A�ł̐����ł͂Ȃ����A���̂悤�ɂ��L�ڂ��Ă��Ȃ��B�����́A�����܂ł��A�d�C���C�w�̒�`�����ċL�ڂ��������ł���i�b��W����P173�u�����v�̒�`�A��P174�}8.4�AP203�}9.17�u���ݎ����v�A�u�R�ꎥ���v�̒�`�A�b��X����P170�Ȃ���P173"�g�����X�̘R�ꎥ���A�厥���̊T�O�A�b��P�O����P49�}3.9�y��P50�u�R�ꎥ���v�A�u�厥���i���ݎ����j�v�̒�`�A�b��P�R����P90�}8-4�u���������v�̒�`�j�A���������Ƃ������Ƃ́A���Ȃ킿�A�d�C���C�w�̒�`����E�ے肷�邱�Ƃł���B |

|

�S |

�u�S�@�v���c�ɂ��āv |

|

|

(1) |

�u�R�k�����^�̏����g�����X�v���A�ɒ[�ȘR�k�����^�ł��邱�Ƃ͔F�߂邪�A�ꎟ�����Ɠ����Ƃ̌����W�����O�D�T�ɖ����Ȃ����̂Ɖ������Ƃ����_�͔۔F����B |

|

|

(2) |

�����W�����͎����R��̐�ΗʂƂ͊W�Ȃ����l�ł���B���������āA������O�D�T�ɖ����Ȃ����̂Ɖ������Ƃ����_�͔۔F����B |

|

|

(3) |

�Ȃ��A�퍐�́A�퍐�������ʁi�Q�j�ɂ����āA����������W���̗����A�y�сA����̌��Ɋ�Â����A��������_�\�����J��Ԃ��Ă��邽�߁A���̓_���ڍׂɌ�q����B |

|

�T |

�u�T(1)�@�v��E�P�ɂ��āv |

|

|

(1) |

�퍐�́A�{�����������ɂ́u�����������v�u�a���������v�u�a����������萶����U�����o�́v�Ƃ��������̋L�ڂ͂Ȃ��A�����̂ǂ̕������w���āA���ꂼ��u�����������v�u�a���������v�Ƃ����̂��S�����炩�łȂ��|�咣����B |

|

|

(2) |

��L�ɂ��ẮA���Ɍ����������ʂQ�A�V�łȂ����P�O�łɂ����Đ����ς݂ł���B |

|

|

(3) |

����������̗��ꂩ�猩��A�����������ʂQ�ɂ����Đ������Ă���悤�ɁA�厥���̑����������ƍ������Ă��镔�������A�����ォ��R�k���Ă��镔�����a�ƂȂ�B |

|

|

(4) |

�Ȃ��A�{�������ًc�\���ɂ����Ă��ًc�\���l�ɂ������@�R�U���S���ɔ�����|�咣����Ă������A�������R���ɂ����Ă��A�����̎咣�͔r�˂���Ă���i�b�Q�P�j�B |

|

�U |

�u�T(2)�v���d�Q�ɂ��āv |

|

|

�퍐�̎咣�͊T�˔F�߂�B |

|

�V |

�u�T(�R)�v���d�R�ɂ��āv |

|

|

(1) |

�{�����������̃|�C���g�́A |

|

|

|

�@ |

���U�ɂ���ĕ��d�ǂɍ������d�d�����������邱�Ƃł���i�{�����������y�O�O�O�X�z�y�O�O�P�O�z�j�A |

|

|

|

�A |

���̌��ʂ́A�����g�����X�����^�ɂ��邱�Ɓi�{�����������y�O�O�Q�O�z�j�A�͗������P����邱�Ɓi���y�O�O�Q�P�z�j�A������i���y�O�O�Q�Q�z�j�A���ψ��R���f���T�[���ȗ����邱�Ƃ��\�ł��邱�Ɓi�A���A������I�ԁj�i���y�O�O�Q�R�z�j�A�������̃��A�V���[�g�ɑ��Ă����S�ȍ\���ƂȂ�A�C���o�[�^��H�̐M���������シ�邱�Ɓi���y�O�O�Q�S�z�j�ɂ���B |

|

|

(2) |

�Ȃ��A���U��H�ɂ��ẮA��q����B |

|

|

(3) |

�܂��A�{�����������ɂ����Ċe�ʂ͕K�{�̏����ł��邪�A���p�I�ɂ͕⏕�e�ʂ��d�v�ł���B���̕⏕�e�ʂɂ��ẮA���������͈̔͂ɂ��A�u���U��H�̈ꕔ�Ƃ������Ɓv�Ɩ��L���Ă��邵�A�����̎��{��ɂ��⏕�e�ʎg�p�Ⴊ���L����Ă���Ƃ���ł���B |

| ��Q |

�u��Q�@�퍐���i�ɂ��āv |

|

�P |

�퍐���i�̉�H�ɂ��� |

|

|

�퍐���i�̉�H�ɂ��ẮA���L�ɋL�ڂ���_���C�����邢�͒lj�����ȊO�͌����������ʂR�̂Ƃ���ł���A����ɔ�����퍐�̎咣�͔۔F����B |

|

|

(1) |

�퍐���i�̉�H�̐����R |

|

|

|

�퍐�́A�퍐�������ʂQ�Y�t�u�퍐���i�̉�H�̐����v�R�ɂ����āA�u�b�Q�T�A�b�Q�U�A�b�P�U�A�b�X�̓f�J�b�v�����O�R���f���T�ł���A�����ƌ𗬂����邽�߂̂��̂ł���A�o���h�p�X�t�B���^�[��H�ɂ����鉺���̎��g�������肷��B�v�Ǝ咣���Ă���B

����ɂ��ẮA�u�b�Q�T�A�b�Q�U�A�b�P�U�A�b�X�̒l���\���傫���l�Ƃ���Ƃ����������ł́A�b�Q�T�A�b�Q�U�A�b�P�U�A�b�X�̓f�J�b�v�����O�R���f���T�ł���A�����ƌ𗬂����邽�߂̂��̂ł���A�o���h�p�X�t�B���^�[��H�ɂ����鉺���̎��g�������肷��B�A���A�������g���̓C���o�[�^�̓�������̎��g���ɔ�ׂėy���ɒႢ���g���ɐݒ肳��邽�߁A�{�������Ƃ̊֘A�ɂ����Ă͂قƂ�NJW���Ȃ��B�܂��A���̂悤�ɐݒ肷��ƁA�o���h�p�X�t�B���^�[�̉������g���͒������U�̕��U���g���������x�z�I�ɂȂ�̂ŁA�b�Q�T�A�b�Q�U�A�b�P�U�A�b�X�͖{�������Ƃ̊W�ɂ����Ă͂��܂�d�v�ł͂Ȃ������ɂȂ�B�v�ɏC������B |

|

|

(2) |

�퍐���i�̉�H�̐����U |

|

|

|

�퍐�́A���U�ɂ����āA�u�b�P�Q�͂P�T���e�̒l��L����R���f���T�ł���A�o���h�p�X�t�B���^�[��H�ɂ��������̎��g���ш�����肷��B�c�v�|�咣����B

����ɂ��ẮA�u�b�P�Q�͂P�T���e�̒l��L����R���f���T�ł���A��A�Ɋǎ��ӂɔ�������e�ʂb���P�y�уg�����X�����ɔ������镪�z�e�ʂb���P�ƂƂ��ɒ������U�i�o���h�p�X�t�B���^�[�j��H�ɂ��������̎��g���ш�܂�͒��U���g�������肷��B�c�v�Ƃ������ƂɏC������B |

|

�Q |

�u�P�@�v���`�ɂ��āv���A�u�A��������{�̖_��R�A�v�ɂ��� |

|

|

��P�ɂ����Č��������Ƃ���A�퍐�́u�A��������{�̖_��R�A�v�̉��߂͌��ł���B

���������āA�퍐���i���v���`���[�����Ȃ��Ƃ����咣�͔۔F����B |

|

�R |

�u�P�@�v���`�ɂ��āv���A�����R�A�ɂ��� |

|

|

(1) |

�{�����������̖{���́A�{�����������ɋL�ڂ̂悤�Ȍ`��̃g�����X�ɂ��A���̓�����ɖ������E�a����������A���̌��ʁA������̑a����������萶����U�����o�͂Ɠ���H�ɐ�����e�ʂƂ̊Ԃō\�����鋤�U��H�̈ꕔ�Ƃ������Ƃł���A�����R�A�͂��̌��ۂ���������قNj��͂Ȍ��ʂ�L���Ă��Ȃ��B

���������āA�����R�A�͒P�Ȃ�t�����ɉ߂��Ȃ��B |

|

|

(2) |

�Ȃ��A�퍐�͉���U���̑��茋�ʂ������āA�����R�A�̂���ۂ̌����W���ƃ��������O�����ۂ̌����W�����傫���قȂ邩��A�����R�A�͒P�Ȃ�Y�����ł͂Ȃ��|�咣����B

�������A�퍐�̂��̎咣�́A�����W���Ƃ����{�������Ƃ͂��悻���W�Ȑ��l���ω����邱�Ƃ��q�ׂĂ���ɉ߂����A���̎��R�A���{�������̌��ʂ�Ŏ������邱�Ƃ̏ؖ��ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B�܂��A���������퍐�͌����W���Ɋւ���A�����������@�ƌ�������_�Ɋ�Â��Ď咣�����Ă��薳�Ӗ��Ȕ��_�ł���B����ɂ��ẮA��q����B |

|

�S |

�u�Q�@�v���b�Q�ɂ��āv |

|

|

(1) |

�퍐���i�̏����g�����X�̓����ɁA�u�����������v�Ɓu�a���������v�����邱�Ƃ́A�b�P�V���ɂė��؍ς݂ł���B |

|

|

(2) |

�Ȃ��A�������Ƒa�����ɂ��ẮA�O�q�̂Ƃ���A�厥���̑����������Ɋѓ����镔�ʂ��������A�������ォ��R�k���镔�����a�����ł���Ɛ����ς݂ł���B |

|

|

(3) |

�Ȃ��A���̓_�ɂ��Ă��A�퍐�̎咣�ɏڍׂɔ��_���邽�߁A��q����B |

|

�T |

�u�R�@�v���c�ɂ��āv |

|

|

���q�̂Ƃ���A�퍐�̎咣���錋���W���ɂ��ẮA�@������g�������ӓI�ł��邱�ƁA�A�������������W�����R�k�������c�_����ɂ͖��Ӗ��ł��邱�Ƃ̂Q�_������ł���B |

|

�U |

�u�S(1)�@�v���d�P�ɂ��āv |

|

|

�퍐���i�̏����g�����X�̓����ɁA�u�����������v�Ɓu�a���������v�����邱�ƁA�y�сA�u�a����������萶����U�����o�́v�ɂ��ẮA�b�P�V���ɂė��؍ς݂ł���B |

|

�V |

�u�S�i�Q�j�@�v���d�Q�ɂ��āv |

|

|

(1) |

�퍐���i�́u����H�ɐ�����e�ʁv�Ƃ́A�b�P�V���ɂė��؍ς݂ł���B |

|

|

(2) |

�Ȃ��A�퍐�́A����H�ɐ�����e�ʂ͂킸���Ȃ��̂ł���A���A�ϓ����₷���̂ŁA�퍐���i�͂P�T���e�Ƃ��������e�ʂ�L����R���f���T�b�P�Q������邱�Ƃɂ��e�ʂ̉e�����ɗ͔r�����Ă���A���̃R���f���T�b�P�Q�̑��݂���݂Ă��A�퍐���i�ɂ����āu����H�ɐ�����e�ʁv�𗘗p���Ă��Ȃ��|�咣����B

�������A�t���o�b�N���C�g�̊e�ʂ͒ʏ�͂W�`�P�QpF���x�A�g�����X�̓����z�e�ʂ͂Q�`�R��F����A�X�ɁA���ɔz���Ԋe�ʂ����邽�߁A�����͂P�T��F�ɔ�ׂĂ킸���Ȃ��̂Ƃ͌����Ȃ��B�Ȃ��A�퍐���i�����i���g�ݍ��܂�Ă���c�������Ђ̂P�S�C���`�t���p�l���̓_����Ԃɂ�����e�ʂ𑪒肵�Ă݂��Ƃ���A��͂�W���e�ł������i�b�Q�Q�@�e�ʂ̑���j�B

���������āA�R���f���T�b�P�Q�����邩��Ƃ����āA���ꂪ�u����H�ɐ�����e�ʁv�𗘗p���Ă��Ȃ������ɂ͑S���Ȃ�Ȃ��B |

|

�W |

�u(3)�v���d�R�ɂ��āv |

|

|

(1) |

�퍐�́A�퍐���i�ɂ����ẮA�d���A�d�����ő剻���钼�U��H�͑��݂��Ȃ��|�咣����B |

|

|

(2) |

�������A��q����悤�ɁA�퍐���g���l�o�r�Ђ̂h�b�ɂ�����r�o�k�q���c�_���Ă���̂����炻�̃n�C�T�C�h�͒��U�ł���A�퍐���i�ɂ����U��H�͑��݂���B�퍐�̎咣�͎����o�����؋��ɂ��j�]���Ă���i����V���@MPS�����}�Sa,b,c,d�j�ƌ����悤�B |

|

|

(3) |

�X�ɁA�퍐�̌����W���ɂ��Ă̗����̌��́A�O�q�����Ƃ���ł���B |

|

�X |

�u�T�@�b��P�W���ɂ����w���U�x�ɂ��āv |

|

|

�퍐�́A�b��P�W���ɂ����u���U�v���A�o���h�p�X�i�ш�ʉ߁j�t�B���^�[���\�����āA���炩�ȃT�C���g�`��̏o�͓d���ɂ���A�Ɍu�������v���쓮���铮����Ӗ����A�{�����������̂悤�ɒ��U��H���\�����āA���U���g���ō쓮���āA���d�ǂɍ������d�d��������������̂ł͂Ȃ��|�咣����B

�������A���̎咣���k�قł���B�o���h�p�X�t�B���^�[�ł��邱�Ƃ͔ے肵�Ȃ��������Ƀo���h�p�X�t�B���^�[�̃n�C�T�C�h�͒��U��H�ł���B���������āA�o���h�p�X�t�B���^�[������Ƃ����Ē��U�ł͂Ȃ��Ƃ����咣�ɂ��Ă͔۔F����B����ɂ��Ă͌�q����B |

|

�P�O |

�u�U�@�����̎咣����w���z�萔��̒x����H�x�ɂ��āv |

|

|

(1) |

�퍐�́A�����̗��_�I�Ȍ��Ƃ��āA�u�����������ʂQ�̂P�P�Ő}�W�ɂ��ƁA�����Ƃ���ɐ�����e�ʂ̓�����H���l�[�q��H�ƕ\�����Ă��邪�A�����͈�̒ሳ�[�q�ƂЂƂ̍����[�q��L�����[�q��H�ł���A�����g�����X�̃R�A���ڒn����Ă��铙�̂���߂ē���ȍ\���łȂ�������A������l�[�q��H�Ƃ��ĕ\�����邱�Ƃł��Ȃ��B�v�|�咣����B |

|

|

(2) |

�������A�����P�[�u���Ɠ����ł͂Ȃ����A�g�����X�̊����z�萔��Ƃ��ĉ�͂����@�͖{���̓����͈̔͂Ƃ͈قȂ镪��ɂ����Ĉ�ʓI�ɍs�Ȃ��Ă��邱�Ƃł���B

��Ƃ��āA�d�͑��d�ɗp������g�����X�̗��T�[�W�̉e���Ɋւ����͂ɂ��ď��Ђ̊Y���������؋��Ƃ��Ē�o����i�b��Q�V���j�B�����ɂ͒�ݔg���_��i�s�g���_�Ȃǂ��L�q����A���ɐ�l���������l�̗��_�ő����̉�͂��s�Ȃ��Ă��邱�Ƃ����Ď���B

���������āA�l�[�q��H�Ƃ��ė��_�\�����s�Ȃ��Ă�������ł͂Ȃ��B |

|

|

(3) |

�Ȃ��A�b��P�Q���؋y�эb��P�R���ł��邪�A�e�R�C���ɕ���Ɋ����Ԋe�ʂ��L�q����Ă���A�����ł͓�[�q��H�Ǝl�[�q��H�Ƒ傫�ȍ��ق͂Ȃ��B

�퍐�������i�ɒ�ݔg��i�s�g�����݂��Ă���Ƃ����������؋��ƂƂ��Ɏ����i�b��Q�R���j�B

�ǂ̂悤�ȃg�����X�ɂ�������x�̕��z�萔���͕K������̂ł���B���x���𑈂��Ȃ�ΈӖ������邪�A���݂��̂��̂�ے肷��c�_�ɂ͈Ӗ����Ȃ��B |

| ��R |

�u��R�@�������ɂ����閾���Ȍ��v |

|

�P |

�u�P�@�b��P�V���ɂ����鑪��Ώە����ɂ��āv |

|

|

(1) |

�������b��P�V���ɂ����čs�Ȃ�������́A�퍐���i�Ɠ����̂��̂ł���A�n�d�l�Ƃ��Ăc�������Ђ̓��^�m�[�g�p�\�R���ɔ퍐���i���g�ݍ��܂�Ă���ȏ�A���̑��肪�퍐���i�̑���Ɠ����ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B |

|

|

(2) |

���ɁA�퍐�������łȂ��Ǝ咣����̂ł���A�퍐���i�����ؕ��Ƃ��Ē�o���ꂽ���B�����́A�b��P�V���̃g�����X�Ɣ�r���đ��肷��p�ӂ�����B |

|

�Q |

�u�Q�@�b�P�V���ɂ�����w�����U�̑���x�̖����Ȍ��(1)�v |

|

|

(1) |

�퍐�́A�b��P�V���̑��茋�ʂɂ��āA�uNo.1�̃s�b�N�A�b�v�R�C���̓d���͑������Ă���̂ɁA�R�C��No.2�A�R�C��No.3�A�R�C��No.4�̓����ɐ݂���ꂽ�s�b�N�A�b�v�R�C���̓d���͂قƂ�Ǖω����Ă��Ȃ��B�v�u�{���́A�����̕��דd���l�ɉ����ē����̎����ʁA���Ȃ킿�d���l����������͂��ł���B�v�Əq�ׁA�����s���R�Ȍ��ʂ��Ƃ��Ă���B |

|

|

(2) |

�������A���ꂱ�����A�g�����X�̘R�k�������������N�������ʂȂ̂ł����āA����s���R�ł͂Ȃ��i�b�Q�R�j�B

�퍐���i�����̃g�����X����R�k�����^�̃g�����X���Ɖ��肷�邩��s���R�Ȃ̂ł���B |

|

�R |

������̎����R��ɂ��� |

|

|

(1) |

�퍐���{�������ɂ�����R�k�����𗝉����Ă��Ȃ����߁A������̎����R��ɂ��āA�ڂ�����������B |

|

|

(2) |

�����R��̌��� |

|

|

|

�����ォ�珙�X�ɘR��鎥���R��̌����͎�ɓ����̕��z�萔���ɂ����̂ƁA�ꎟ�����̎����i�厥���j�̉e�����Ȃ��C���_�N�^�ɂ����̂̓�����邪�A�{�������N�Q�Ɋւ��Ă͂��̂������z�萔���ɂ�鎥���R�ꂪ�x�z�I�ł���̂ŁA����ɂ��Ă͊��Ɍ����������ʂQ�A�P�P�łɂ����ďq�ׂĂ��邪�A�ēx�ڂ�����������B |

|

|

|

�@ |

���z�萔�������R��̌��� |

|

|

|

|

���������ׂ�L�Ɣ��ׂ�C�Ƃō\������镪�z�萔��H�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ������ƂȂ��āA�����ɗ����d�����x�����邱�Ƃɂ���ċN����ƍl������B

�Ȃ��A�g�����X�̓��������z�萔���ɂȂ��Ă���Ƃ����Ƃɂ��Ă͉ߋ��̕����ɂ�葽���̉�͂�����Ă���̂ŁA���z�萔���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��̂��͔̂ے肷��]�n���Ȃ��B�b��Q�W���i�d�͋@��u��5

�ψ�������H�ƐV����P50�̐}2.59�j�������B

�}�P�O |

�܂����̏��Ђɂ͂����̕��z�萔���ɂ��U�����ݔg�ʼn�́iP58(1)��ݔg���_�j������A�i�s�g�ʼn�́iP59(2)�i�s�g���_�j�����肷���Ȃǂ��L�q����Ă���A�g�����X�i�j�����z�萔���̒x����H�Ƃ��ĉ�͂��邱�Ƃ͂�����ʓI�Ȃ��ƂƂȂ��Ă���B

�܂��A���̂悤�ȉ�͗�̓e���r�̃t���C�o�b�N�g�����X�Ɋւ���L�q�ɂ�����������B |

|

|

|

�A |

�{���̓����Ɋւ��� |

|

|

|

|

���z�萔���Ɋւ��āA�{���̓����̏ꍇ�A���̂悤�ȕ��z�萔������ɔ�������U���𐧌䂵�����ƂɈ�̑傫�Ȕ�����������B

�]���̃C���o�[�^�̏����g�����X�ɂ����Ă����̂悤�ȕ��z�萔���ɂ��U�����ۂ͔F�߂��Ă���B

�}11 |

��Ƃ��ďグ��A�b��P�S���ؓ������a�U�R�N�T�X�X�U���P���Q�i�Q�S�s�ɋL�q�����悤�ɁA�u���U�p�̃R���f���T��݂��Ă��Ȃ����̊�����P�[�W�C���_�N�^���X�Ƃ��s���]�ɋ��U�������Ƃɂ�蔭������v�U����������Ɍ���Ă����̂ł���B

�{�������̐��ʂƂ��ẮA���̊U���ƌ����Ă����U�������傤��1/4�Ɂi�܂�-90�x�j�ƈ�v�����邱�Ƃɂ���u�s���]�v�ȋ��U���u���]�v�̋��U�Ƃ��ė��p���������ł���B

���̌��ʁA�ꎟ�����ߖT�̓������ł͈ꎟ�������㎥�����Ɠ��ʑ��ƂȂ邱�Ƃɂ��厥�����ѓ������������Ƃ��Ċϑ���������A���̗㎥�d���͕��z�萔���x����H�̓����ňʑ����x�����čs���̂ŁA�����͓������ђʂ��邱�Ƃ��ł����A�r�����珙�X�ɘR��邱�ƂɂȂ��a�����Ƃ��Ċϑ������̂ł���B

�Ȃ��A�퍐����R���؈ӌ����Q���P�P�u��������`��鎥���̎��Ԓx��v�Ƃ����L�q�͐������́u��������`��鎥�����ʑ��̎��Ԓx��v�ƋL�q�����ׂ��ł������B |

|

|

|

�B |

�X�O�x�x���̗��R |

|

|

|

|

������̎����R��̌����ɂ��ăA�E�g���C�����q�ׂ�A�ꎟ�����ߖT�̓����i���������j�̎����̈ʑ��ɔ�ׂĈꎟ��������ł����ꂽ�������[���i�a�������̖��[�j�̎����̈ʑ���1/4�Ɂi1/4�g���j�A�܂�-90���ʑ����x���킯�ł��邪�A���̂��߂Ɉꎟ������ѓ������厥�����A�ʑ�������łȂ��̂ŁA������S�Ċт����Ƃ��ł��Ȃ��B

�܂�́A�������[���ɓ��B���邱�Ƃ��ł����A�K���ǂ����ł͘R��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł��邩��������[���߂Â��ɏ]�����X�ɘR��o���������[���ł͎厥���͂��傤�ǂقڂO�ɂȂ�̂ł���B

���ꂪ�����̈ꎟ�����ߖT���������A�ꎟ�������痣�ꂽ�������a�����ƂȂ錴���ł���B

�Ȃ��A�{�������ɂ����鎥���R��̂��[�������̂��߂���ɏڍׂȐ������ȉ��ɏq�ׂ邪�A����͂����܂ł��{�������̂��[�������̂��߂ɎQ�l�܂łɏq�ׂ�̂ł����āA�{�������������Ƃ̊W�ł͓�����̎����R�ꂪ�m�F�ł���Ώؖ��͂���őS�ĂȂ̂ł���A�ȉ��ɏq�ׂ錴�������Ɋւ��Ă͔��_��v���Ȃ��B

���_���q�ׂ邱�Ƃ͎��R�ł��邪�A�{�������̐R���ɂ͂Ȃ��e���̂Ȃ����Ƃł���̂ŁA����w��Ŕ��\����@�������̏�Ŕ��_���q�ׂ�ꂽ���B

�悸������ׁA�܂�͗�A�Ɋǂɗ����d���͒�R�����ł��邩��ꎟ���ɗ^����ꂽ�d���������傤��180�x�x�ꂽ�ʑ��ɂȂ�B

���ׂɗ����d���͓��R�k�������`������̂ł��̓��R�k�����̈ʑ��͈ꎟ���ɗ^����ꂽ�d�����猩���180�x�x��Ă��邱�ƂɂȂ�B

�ꎟ���̊����ɗ^������d���ƈꎟ�����ɗ����㎥�d���̈ʑ��Ƃ��ׂ�ƈꎟ�����ɗ����㎥�d���̈ʑ��͓d���ɔ�ׂ�90�x�x�����Ă���B

���������āA����90�x�x�������厥���Ɠ��̗e�ʐ��̋��U�ɂ���Ĉ����N������鎥�����������ʂ̎����̈ʑ�����v���邱�Ƃɂ���Ĉꎟ�����ߖT�̖�������������킯�ł��邩��i�b��S����P62�@3.2���������g�����X�̓��쌴���j���̖����������̎����̈ʑ��͈ꎟ�����d���ɔ�ׂ�90�x�x�����Ă��邱�ƂɂȂ�B

�܂�͎����̈ʑ��͖���������90�x�x�����A���R�k�����̈ꎟ�������痣�ꂽ�������[���̎��C�ʑ��͂����90�x�x�����Ă���킯�ł���B

���̂��Ƃ͓������90�x�̈ʑ��̂��ꂪ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��Ӗ�����B

�]���̃g�����X�ɂ����Ă͎厥���̈ʑ��ƒ�R�����ׂɂ���Đ�������R�k�����̈ʑ��Ƃ�90�x����Ă���̂ł����̂��ꂽ�����̈ʑ��͍�������ē����S�̂��т������������ƂȂ�킯�ł��邩��A�ꎟ�����������Ɠ����������Ƃ͑傫���ʑ����H���Ⴂ�A���̐H���Ⴄ�ʑ��̖�����S�Ĉꎟ�����Ɠ����Ƃ̊Ԃ̎����R��ɂ��z�����悤�Ƃ���̂ŁA�ꎟ�����Ɠ����Ƃ̋��ڂɎ����̘R�ꂪ�W�����Ă����̂ł���B

�����ŁA���������z�萔��ɂȂ��Ă��邱�ƂŁA���̕��z�萔��H�̒x�����Ԃ����傤��1/�S�g���̎��g���ƈ�v�����邱�Ƃɂ���āA���傤��90�x�̒x���������邱�Ƃ��ł���B

�܂�A�����̈ʑ��̖������������Ă��悤�ɁA������̌����s���]�ȋ��U�ł������U����1/4�g���̒�����������̃{�r���̒����ƈ�v�����邱�Ƃɂ���ď��]�̋��U�Ƃ��ė��p������̂ł���B

�܂�͎����̈��������ʂƓ���R�����ɗ����d���ɂ����R�k�����̈ʑ��̂���-90�x���A���z�萔���̒x���̏���1/4�ɂƈ�v�����Ă���̂ł���B

���̂��Ƃɂ���Č����ʑ����H������Ă����厥���Ɠ��R�k�����̈ʑ��Ƃ����z�萔���̒x����H����Đڑ�����邱�ƂŎ����ʑ��̖�������ɃG���K���g�ɉ������Ă�����̂ł���B |

|

|

|

�C |

���z�萔���̑��̏؋�(�b�Q�R) |

|

|

|

|

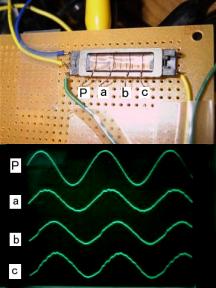

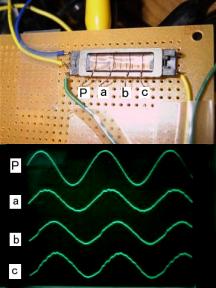

�ʐ^7-1 |

�ʐ^7-2 |

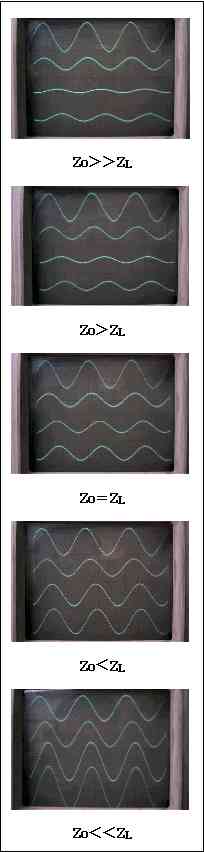

���������z�萔���̒x����H�ł���Ɛi�s�g���ݔg����������B

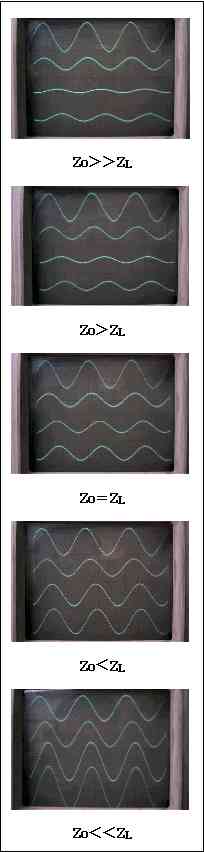

�퍐���i�Ɠ��`��̔퍐���i�����g�����X�̓����Ɋ����ꂽ�������o�R�C���ɔ�������d�����A���ɐڑ�����镉�ׂ̃C���s�[�_���X�����낢��ƕς��Ċϑ�����ƁA�i�s�g�┽�˔g�ɂ��"���˂�"���ۂ��ϑ������B

����"���˂�"���ۂ̑��݂��A���������z�萔���̒x����H���`�����Ă��邱�Ƃ̏؋��ł��邪�A����ɁA���z�萔���x����H�̓����C���s�[�_���X

�ƍl������C���s�[�_���X�ƁA���̕��ג�R

�Ƃ���v�����ꍇ�ɐi�s�g�ɂȂ�A�Ƃ������ۂ��A���z�萔���x����H�̓����ł�������C���s�[�_���X�̑��݂��ؖ�������̂ł���B�i�b��P�R����P108�f�B���C���C���̕s�������ˁA�����@ �A�y��

�A�y��  �@�j �@�j

�E�̎ʐ^�͏ォ�畉�ג�R  =10����,20����,40K��,80����,160�����i���ꂼ��e�ʑ���10pF�����ɐڑ��j�Ƃ����ꍇ�ɔ������鎥�����o�R�C���̓d�����ϑ��������̂ł���B =10����,20����,40K��,80����,160�����i���ꂼ��e�ʑ���10pF�����ɐڑ��j�Ƃ����ꍇ�ɔ������鎥�����o�R�C���̓d�����ϑ��������̂ł���B

��40k���Ƃ����Ƃ��ɓ�����̃R�C��a,b,c�̓d���̔g���l���قړ������ʑ����x���"�i�s�g"���ϑ������B ��40k���Ƃ����Ƃ��ɓ�����̃R�C��a,b,c�̓d���̔g���l���قړ������ʑ����x���"�i�s�g"���ϑ������B

���������āA���z�萔�������̓����C���s�[�_���X�͖�40k���ł���B |

|

|

|

�B |

�퍐���i�ł͂ǂ̂��炢�̔��˔g�����݂��邩 |

|

|

|

|

����ɕ��z�萔���̒x����H�����݂��A���̉��肪���������Ƃ𗠕t���邽�߁A�퍐���i�̏ꍇ�A�i�s�g�Ɣ��˔g���ǂ̂��炢�̔䗦�ō��݂��Ă��邩��͂��s�Ȃ��Ă݂��B

���z�萔�������̓����C���s�[�_���X�͖�40K���ł���A����A�Ǔd��6mA���̗�A�Ɋǂ̓�����R�͊e�ʂ̑�����91K���ł��邩��A���̃g�����X�ڗ�A�Ɋǂɐڑ�����Ǝ�̃C���s�[�_���X�̕s�������N����A������ɔ��������i�s�g�����������������A�Ɋǂɋ������ꂽ�ہA�d�͂����S�ɋz�����ꂸ�ɂ��̈ꕔ�����˂��Ĕ��˔g�ƂȂ�B�i�b��P�R����P108�j�i�����g��H�̐v�E����CQ�o�Ŏ�P23�Ȃ���P26�j���̔��˔g�Ɛi�s�g�����������ƒ�ݔg�������A���˂�Ƃ��Ċϑ������B�i�b�Q�U�����̍l���������i��o�Ŏ�P14�����P25�j

���˔g�̔䗦��0%���炵�����ɑ��₵�Ă����ƁA�ق�35���̔��˔g�����݂����ꍇ�A�b��P�V���؋��}�P�O�i�}�S�ƋL�q���Ă���̂͐}�P�O�̌��j�Ɠ��l�̓d���̂��˂茻�ۂ��ϑ����ꂽ�B�iL4�d��360mV/L2�d��160mV=2.25�{�j

���������āA�퍐���i�ɂ����Ă��قړ��l�̕��z�萔���̒x����H���`������Ă���ƍl������B

���˔g�̔䗦�Ɠ`������Ɍ���邤�˂�

���˔g0%�i�S���i�s�g�j

���˔g20%

���˔g35%

���˔g50%

���˔g100%

�}12-2 |

|

|

|

(3) |

�ȏ�̉�͌��ʂ́A�����ɕ��z�萔���̒x����H���`������Ă��邱�Ƃ��������߂ɍs�Ȃ������̂ł���B |

|

|

(4) |

����������z�萔���̒x����H���`�����Ă��邱�Ƃ�O��ɍs�Ȃ����������ʂɖ����͂Ȃ��A���z�萔���̒x����H�̑��݂͖��炩�ł���B |

|

|

(5) |

�����̎������ʂ���A�b�P�V���؎ʐ^�U�A�}�P�O�̌��ʂƍ��킹�A�����ォ�珙�X�ɘR��鎥���͎������邱�Ƃ͖��炩�ł���B |

|

�S |

�u�Q�@�b�P�V���ɂ�����w�����U�̑���x�̖����Ȍ��(2)�v |

|

|

(1) |

�܂��A�퍐�͍b17���ɂ�������̘R�k�����̑��茋�ʂɑ��Đ��m�ł͂Ȃ��ƌ����Ă��邪�A���痝�R���Ȃ��B |

|

|

(2) |

�k���N���b�v�ɂ͔퍐���w�E����悤�ȁA�������ʂɒ������덷��������ڐG��R�͂Ȃ����A���̎����͔��ɍČ������ǂ��A�܂��A���̑����i�̑���ɂ����Ă����l�̌��ʂ����x�ł��m�F���邱�Ƃ��ł���B

�����������A�퍐�������ʉ���U���̑��茋�ʕ��ɂ����Ă��퍐���炪�k���N���b�v��p���đ��肵�Ă���A����ł͎���s���m�ł���Ǝ咣���Ă��鑪����@�Ɋ�Â��đ��肵�����ƂɂȂ��Ă��܂��A�������Ƃ��������Ă���i����U���ؐ}�T���葕�u�O�ώʐ^�j�B

�퍐�͑��茋�ʂɊ�Â��Ĕ��_���ׂ��ł���B |

| ��S |

����V���ɂ����A�����U�ɂ��� |

|

�P |

�퍐�́A�b��P�W���ɂ����u���U�v�Ƃ́A���U��H���\�����āA���U���g���ō쓮���āA���d�ǂɍ������d�d��������������̂ł͂Ȃ��Ƃ��āA�l�o�r�Ђ̋Z�p�������i����V���j���o����B |

|

�Q |

�������U�i�r�o�k�q�j |

|

|

�}13-1 |

�퍐�́A����V���́A�������U�i�r�o�k�q�j�ł���A���U�ł͂Ȃ��|�咣����B

�������A���̒������U�Ƃ́A���U�ƕ��U�̑g�ݍ��킹�ł����āA�{�����������̒��U��r�˂��Ă�����̂ł͂Ȃ��B |

|

|

(1) |

����V����MPS�ЋZ�p�����ł́A�������U�iSPLR�j�𗘗p���Ă���ƌ����A����V���ؐ}�Sb�ɂ����Ă͒��U��H���������L�q���Ă��Ȃ��B |

|

|

(2) |

�}13-2 |

�{���A�����U��H���Ɍ�������̂ł���ΐ������͐}13-2�̂悤�ɕ��U�������L�q���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��邪�A�ȗ����̂��߂Ə̂��ďȗ����Ă���B

�܂��A����V���ؐ}�T�̃V�~�����[�V�����O���t�����U�������ȗ����ăV�~�����[�V�����������̂ł���i����V����P8�j�B

���������āA���U������MPS�Ђ�IC�ɂ����Ă��Z�p�̖{�������ł͂Ȃ����Ƃ͖����ł���B |

|

|

(3) |

�퍐���i���AMPS�Ђ�IC���g�p���Ă���A�퍐���i�ɂ����Ă͒������U�̒��ł����U�����݂̂ɂ������ڂ��Ă��Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���B

���������āA�퍐���i�̒������U�iSPLR�j�͖{�����������ɂ����钼�U�Ɠ����̂��̂ł���B |

|

|

(4) |

�������U�i�b��S���ؐ}�P�O�A�y�щ���V����P7�j�Ƃ́A���U�ƕ��U�̑g�ݍ��킹�ł����āA�{�����������̒��U��r�˂��Ă�����̂ł͂Ȃ��B

���Ȃ킿�A���U�̑��݂����U�ɂ���Đ�������ʂ�Ŏ�������̂łȂ�����A���U�͒������U�̈ꕔ�ł���B

���U�ɂ���Đ�������ʂƂ� |

|

|

|

�@ |

�������ʁi�����y0010�z���d�ǂɍ����d�������d����j |

|

|

|

�A |

�͗��̉��P�i�����y0021�z�܂��A�e�ʐ����ƗU���������ł����������̂ŗ͗������P����A���̌��ʁA�����g�����X�̈ꎟ���ɗ���閳���d�������Ȃ��Ȃ邽�߁A�����ɂ�鑹�������Ȃ��Ȃ�C���o�[�^��H�̌��������シ��B�j

���q�̂Ƃ���A�͗��̉��P���ʂ͖{�������̌��ʂƂ��ďd�v�Ȃ��̂ł���B

�����āA���U�ɂ��͗����P���ʂ͒��U�̓����ɂ���āA���U���_���������Ⴂ���g���ɔ�������B

�퍐�͗͗����P���ʂ̐�������g�������U���_�ƈ�v���Ȃ����Ƃ������āA���U�̑��݂�ے肵�悤�Ƃ��Ă��邪�A�{�������ɂ�����͗��̉��P���ʂ͒��U���_�ƈ�v���邱�Ƃ��Ӗ�������̂ł͂Ȃ��i�b��Q�U���j�B |

|

|

(5) |

�]���^�C���o�[�^�Ɩ{�������̗͗����P���ʁi�b��Q�T���j |

|

|

|

�����ŁA�]���^�C���o�[�^�ɔ�ׂ��A�{�������̗͗����P���ʂɂ��ďq�ׂ�B |

|

|

|

�@ |

�]���^�C���o�[�^�̓���_��-90deg�̗U�����ł��� |

|

|

|

|

�b��Q�T���؎ʐ^4-�P�y�юʐ^4-2�ɕ��H�g�����X��p�����]���^�C���o�[�^�̎ʐ^�������B

�܂��A���̃C���o�[�^�̃g�����X�̈ꎟ�����猩���A�h�~�^���X�E�ʑ��������b��Q�T���ؐ}4-1�Ɏ����B�b��Q�T���ؐ}4-2�͍b�P�V���̂��̂Ɠ����ł���B��r�̂��߈��p�����B

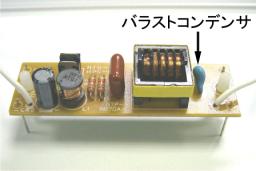

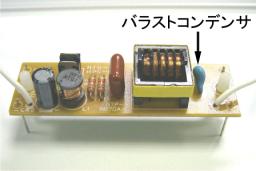

���̏]���^�C���o�[�^�����H�g�����X��p���Ă��邽�߁A�Ǔd�����艻�̂��߂̃o���X�g�R���f���T���K�{�ƂȂ��Ă���B

�b��Q�T���؎ʐ^4-2�̐����i���o���X�g�R���f���T�ł���B |

�ʐ^4-�P |

�ʐ^4-2 |

���̃C���o�[�^�̃g�����X�̈ꎟ�����猩���A�h�~�^���X�E�ʑ��������b��Q�T���ؐ}4-1������ƁA���̃C���o�[�^�̓���_���g��20KHz�ɂ�����ʑ������͖�-85.3deg�ƂȂ��Ă���A���Ȃ�̗U�����ł���B

�͗����v�Z����ƁA ���A

���A �@�ƂȂ�A���Ȃ�͗��������B

�@�ƂȂ�A���Ȃ�͗��������B

���Ȃ݂ɁA�͗����ǂ��Ƃ͂��̒l���P�ɋ߂����Ƃł���A�t�ɗ͗��������Ƃ͂O�ɋ߂����Ƃł���B

����A�b��P�V���̃C���o�[�^�̏ꍇ�A������g��55KHz�ɂ�����͗��́A ���A

���A �ł���A�]���^�C���o�[�^�̗͗�

�Ɣ�ׂ�Ƒ����ȉ��P���ʂ������Ă���B

�ł���A�]���^�C���o�[�^�̗͗�

�Ɣ�ׂ�Ƒ����ȉ��P���ʂ������Ă���B |

|

|

|

�A |

�{�����������Ƃ̊W |

|

|

|

|

���q�̂Ƃ���A�{�������̓����̈�͒��U�_�ߖT�ɐ�����͗��̉��P���ʂ𗘗p���邱�Ƃɂ���B�i�����y0021�z�܂��A�e�ʐ����ƗU���������ł����������̂ŗ͗������P����A���̌��ʁA�����g�����X�̈ꎟ���ɗ���閳���d�������Ȃ��Ȃ邽�߁A�����ɂ�鑹�������Ȃ��Ȃ�C���o�[�^��H�̌��������シ��B�j

�����ł����͗��̉��P�Ƃ͈ʑ���0deg�ɂȂ邱�Ƃ��Ӗ����Ȃ��B

�]���^�C���o�[�^��-90deg�t�߂œ��삳����̂ɔ�ׂāA�{�������ł�-90deg�������ΓI��0deg�ɋ߂�����_�œ��삳���邱�Ƃɂ�葊���Ȍ��ʂ����҂������̂ł���B

��̓I�ɂ͗Ⴆ��-60deg�ɂ�����͗���0.5�ł��邩��ꎟ�����ɗ����㎥�d���������ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��Ӗ�����B

����͏\���Ȕ��M�ጸ�ƕϊ������̉��P���ʂ����邱�Ƃ��Ӗ�����B

���̂悤�ȗ͗����P���ʂ͕��U�_�ƒ��U�_�Ƃ̊Ԃɐ�����̂ŁA�{�������͂��̉��P���ʂ�������͈͂ŃC���o�[�^���g�p���邱�Ƃ������Ă���B�܂��A�퍐�͔퍐���i���u�������U�iSPLR�j�ł����āv�{�������̒��U�ƈقȂ�Ǝ咣���Ă��邪�A���U�ɂ���Đ�������ʂ����U�����̑��݂ɂ���ē��ɖŎ�������̂łȂ�������A�{�����������ɏq�ׂ钼�U���������U�ƈقȂ���̂ł͂Ȃ��B |

|

|

(6) |

�������U�Ɩ{�������̌��ʂɂ��āi�b��Q�U���j |

|

|

|

�Ȃ��A��H�V�~�����[�^�ɂ�蒼�U�ɂ�鏸�����ʂ̃V�~�����[�V�������s�Ȃ����B |

|

|

|

�@ |

��H�V�~�����[�^ |

|

|

|

|

�p�����V�~�����[�^

Micro-Cap �X/CQ�� |

|

|

|

�A |

�퍐����V���̌��� |

|

|

|

|

����V����MPS�ЋZ�p�����}�T�͓��}�Sb�̒��U��H���V�~�����[�V�����������̂ł���B

�}14-1 |

����MPS�Ђ������V�~�����[�V�������ʎ��g�����������{�������̒��U�_�t�߂̏������ʁi�����y0013�z�j��\���Ă���؋��ł��邪�A���ɁA���U�_�t�߂̗͗����P���ʁi�����y0021�z�j�ɂ��Ă��V�~�����[�V�����ɂ�茟����B

�퍐���i�̉��U���̑��茋�ʂɂ͋^�₪�c�邽�߁A�������i��FDK��T-1033A-541�iJIS

C 5321 �ɂ��Lo=1000mH�ALs��280��H�j�����Ƃɐ}14-2�̉�H�ŃV�~�����[�V�������s����(�b��Q�U����)�B

�}14-2 |

�Ȃ��A�퍐������U���ő��肵���퍐���i�̑��茋�ʂ͌�q����悤�ɁA���ӓI�ł������Ă���̂ŁA����͓������i�ł��肩�A�����Ƀz�[���y�[�W�Ō��J����Ă���퍐�֘A��Ђ�FDK���i�̐��l�i�b��R�X���j�Ɋ�Â��ăV�~�����[�V�������s�Ȃ������A�퍐�ɂ����āA���z�e�ʂ̉e���̂Ȃ����g���Ŕ퍐���i���đ��肵�����l�����Ȃ�A���̐��l�Ɋ�Â��čăV�~�����[�V�������s�Ȃ��p�ӂ�����B

����R���f���T��15pF�A�g�����X�����̕��z�e�ʂƉt���p�l���e�ʂ̍��v���10pF�Ƃ��邱�Ƃɂ�����e�ʂ͖�25pF�Ɖ��肵���Ƃ���A���V���ؐ}�T�Ɣ��ɗǂ��������ʂ邱�Ƃ��ł����B�i�}14-3�j

�}14-3 |

�}14-3�̏�̐}�͓`�B�����ł���A���̐}�͓��͑����猩���ʑ������ł���B

�퍐�͏�������(2)�̒��ŁA���U�_�Ƃ͈ʑ���0deg�łȂ���Ȃ�Ȃ��Əq�ׂĂ��邪�A����́A�퍐����Q���̂Q�u�C���X�g�œd�C�̂��Ƃ��킩��{�v�\���P�V�Q�Ȃ����P�V�T����Ŏ������悤�ɁA��R����R��L�EC�f�q�ƒ���ɐڑ�����Ă��钼�U��H�̏ꍇ�����ł���A�{���̂悤�ɁA���U��H���\������f�q�̈���ɕ���ɒ�RR���ڑ������悤�ȗ�ł́A���U��H�\���ł����Ă��͗��ŗǓ_�i0deg�j�Ƌ��U���_�͕K��������v���Ȃ��B�͗��ŗǓ_�͒��U���g�����������Ⴂ���g���ɂȂ�B

�퍐�̒��U��H�i����V���ؓ��}�Sb�j�Ɋ�Â��Č��������ʂɂ����Ă��A�{�������̏d�v�Ȍ��ʂł���A���U��H�ɂ�鏸�����ʂƁA���U�t�߂̗͗����P���ʂ̂��ꂼ����m�F���邱�Ƃ��ł����B |

|

|

|

�B |

�퍐����V���ɕ��U���������������� |

|

|

|

|

���ɁA���U���{�������̒��U�̎����ʂɂǂ̂悤�ȉe����^���Ă���̂��ɂ��ďڍׂɌ�������B

�Ȃ��A����V���ؐ}�Sb�͏ȗ��������ł���A���Ԃ𐳊m�ɕ\���Ă��Ȃ��B

�퍐���i�͒������U�𗘗p���Ă���Əq�ׂ��Ă���̂ŁA��萸���Ɍ����邽�߁A���V���ؐ}4b�ɁA����Ƀg�����X�R�[�q������H���瓱�������U�����������Č������B

���̌��ʁA�����ۂ̃C���o�[�^��H�ɋ߂����ʂ邱�Ƃ��ł����B�i�}14-4�A�}14-5�j

�}14-4 |

�}14-5 |

�O�[�q������H�ɑ�����邻�ꂼ��̃C���_�N�^�̒l�͈ȉ��̎��ɂ�苁�߂��B |

|

|

|

|

�A �A �Ƃ��āA

�Ƃ��āA

�@�@������A �@�@������A

�@����� �@�����

�@�@�@�ƂȂ�B �@�@�@�ƂȂ�B |

|

|

|

|

|

�}14-5�́A�ォ��`�B�����A���͓d���i�A�h�~�^���X�ɔ��j�A�ʑ������ł���B

�����̒lj��ɂ��A���̂悤�Ȍ��ʂ�����ꂽ�B |

|

|

|

|

a |

�������U�����Ⴂ���g���ɂ����āA�ʑ��������ق�-90deg�ɂȂ�B |

|

|

|

|

b |

Lo�Ɠ��e�ʂɂ����U�_���Č����ꂽ�B |

|

|

|

|

c |

���U�_�t�߂̏������ʂ��F�߂���B |

|

|

|

|

d |

���U�_�t�߂ɐ�����͗����P���ʂ��F�߂���B |

|

|

|

|

�ȂǁA�����ۂ̃C���o�[�^��H�ɋ߂��V�~�����[�V�������ʂ�����ꂽ�B

�܂��A�ڍׂɌ���ƁA����ɁA |

|

|

|

|

�A |

�͗��̉��P���ʂ���������g���́A���U�̃s�[�N���������Ⴂ�����ɔ�������B |

|

|

|

|

�C |

��R�i��A�Ɋǁj�̃C���s�[�_���X���Ⴍ�Ȃ�ƁA���U�_�A���U�_�̃s�[�N�������ɂ����Ȃ�B |

|

|

|

|

�Ȃǂ̐������Č�����A���̃V�~�����[�V�������ʂ͂����Ԃɋ߂����̂ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B

���U�ɂ��͗����P���ʂ͒��U�̓����ɂ���āA���U���_���������Ⴂ���g���ɔ�������B

�܂��A�������ʂ�A�͗����P���ʂ͕�����lj�����������U�_�t�߂ɐ����邱�Ƃ́A���U�݂̂��V�~�����[�V���������}13-3�̌��ʂƊ�{�I�ɕς�邱�Ƃ��Ȃ��A���U�����́A�{�������̎����ʂ�Ŏ�������̂ł͂Ȃ����Ƃ��m�F�ł���B

���������āA�������U�iSPLR�j�̒��U�����͖{�����������́A���U�Ɠ����ł���B |

|

|

(7) |

���U�̏������ʂɂ��� |

|

|

|

�{�������͖����y0010�z�u�`���[�N�R�C���̗U�����������H�ɐ�����e�ʂ܂��͂���ƕ���ɐڑ����ꂽ�⏕�e�ʂɂ���đł������Ă�邱�Ƃɂ�蒼�U��H���\�����A���d�ǂɍ������d�d�������d����v���̂ł���A���̌��ʂ��V�~�����[�V�����ɂ��m�F����B |

|

|

|

�@ |

������H |

|

|

|

|

���̃V�~�����[�V�����̖ړI�́A����e�ʂ̂���ꍇ�ƂȂ��ꍇ�ɂ��āA�`�B�����i�g�����X�̏������ʁj���ׂ����̂ł���B

���U�_�A���U�_�m�ɂ��邽�߂ɁA������R1�A�y��R2�ɔ�������d���AR3�AR4�𗬂��d���ɂ��ẴV�~�����[�V�������s�Ȃ����B

�}14-6�̓�����H�ɂ��}14-7�̌��ʂ�����ꂽ�B

�}14-6 |

�}14-7 |

��̓�̐}�͕��U�_�ƒ��U�_�m�ɂ��邽�ߊJ����ԁiR1�y��R2��2M���j�ɂ��ĕ��U�_�A�y�ђ��U�_���v�������̂ł���B

���̓�̐}��6mA�ɂ������A�Ɋǂ̓�����R���100K���Ƃ��āA����e�ʂ�����ꍇ�ƂȂ��ꍇ�̓`�B�����̔�𑪒肵�����̂ł���B |

|

|

|

�A |

���� |

|

|

|

|

�퍐�咣�ɂ��Δ퍐���i�̃g�����X�͘R�k�����������Ȃ��̂ł��邩��A���p�Ƃ������g���ɂ����āA �̊W��ۂ��Ă��Ȃ���Ȃ炸�A���g���ɂ���ē`�B�������ቺ���邱�Ƃ͂��蓾�Ȃ��B �̊W��ۂ��Ă��Ȃ���Ȃ炸�A���g���ɂ���ē`�B�������ቺ���邱�Ƃ͂��蓾�Ȃ��B

�������A�V�~�����[�V�������ʂɂ��Ε���e�ʂ��Ȃ��ꍇ�A���d�ǁi��RR1�AR2�j�̗��[�ɔ�������d���͖�30%�ȏ�ቺ���Ă���B

���̂悤�Ȃ��Ƃ��猩�Ă��퍐���i�̃g�����X�͘R�k�����^�ł���A�����̓g�����X�̘R�k�������𗘗p���Ďg���Ă��邱�Ƃ͖����ł���B

����e�ʂ����݂��邱�Ƃɂ���āA���̒ቺ�����d�����u����ɐڑ����ꂽ�⏕�e�ʂɂ���đł������āv����l�q������Ă���B

�܂��A���U�ɂ�鏸�����ʂ��ő�ƂȂ���g���͒��U�_���������Ⴂ���g���ɔ������Ă��邱�Ƃ�������Ă���A�{�������̌��ʂ����U�_�̒��_�Ɍ�����̂ł͂Ȃ����Ƃ��܂������ł���B

����ɕʂ̊p�x�������e�ʂɂ����ʂ���������Ύ��̂悤�ɂȂ�B

�퍐����U���̑��茋�ʂ̂������Z�R��C���_�N�^���XLts�iJIS

C 5321�W�LLs�j�̒l256.7mH���������Ɖ��肷��A�t���p�l���̗�A�Ɋǂ�6mA���̃C���s�[�_���X�i��R�����j��91K���ł��邩��ALts�̃��A�N�^���X��91K���ɂȂ���g���i�^�[���I�t���g���j�����߂邱�Ƃ��ł���B

���������āA�퍐���i�̃C���o�[�^��56.4KHz�ɂ����āA�g�����X�̘R�k���������Ȃ��ꍇ�̖{���̏�����ɔ�ׂ�

�i��0.707�j�{�̓d�����������Ȃ����ƂɂȂ�B�i�Ȃ��A���̌v�Z�l�͉���U���̐��m�ȍđ����҂��čČv�Z���s�Ȃ������B�j �i��0.707�j�{�̓d�����������Ȃ����ƂɂȂ�B�i�Ȃ��A���̌v�Z�l�͉���U���̐��m�ȍđ����҂��čČv�Z���s�Ȃ������B�j

����30���̓d���ቺ�����ɐڑ����ꂽ�e�ʂ��₤�̂ł���B

����30���̓d���ቺ�Ƃ����̂͗�A�Ɋǂ̓_���ɂƂ��Ă͒v���I�ȈӖ������B

�Ȃ��Ȃ�A�b��P�X����P14��i�ʼn��s�u�������A������x�܂œd���������ƁA�d���̌����͂��₩�ɂȂ�A�}1�̂悤�ɂقڒ�d�������������܂��B�v�̋L�q�A�y�сA�b�T���ؐ}�P�P�y�ѐ}�P�Q��A�Ɋ�VI�����Ɏ����悤�ɁA��A�Ɋǂ̓_���d���͎��p��łقڈ��Ȃ̂ł��邩��A���d�d�����͂��ɕω����邾���ŊǓd�����傫���ω�����B

�܂����d�d�����͂��ɕs�����邾���ŕs�_���ɂȂ�B

���������āA����e�ʂ����݂��邱�Ƃŋ��U���A����ɂ���ċN����d���̏㏸���ʂ͗�A�Ɋǂ̓_���ɂƂ��Ď��ɏd�v�Ȃ��̂ł���B

�Ȃ��A�퍐�͖{�������̒��U�ɂ��āA�C���o�[�^�U����ɂ����ē��삳���邱�Ƃł���Ǝ咣���Ă��邪�A�{�����������ɏq�ׂ鏸�����ʂ͒��U���g����������Ⴂ���g���ɐ����Ă���A�{�������Z�p�Ɋ�Â��C���o�[�^��H�͒��U�_����ɂ����铮����Ӗ����Ă�����̂ł͂Ȃ��B�i�Q�l�����Q�C�R�ɑ��锽�_�j

�܂��A�퍐�͎Q�l�����P�ɂ����āA�b��P�V���ؐ}�S�̒��Łu�A�h�~�^���X���猩���ɑ�l�͌����咣��65KHz�ߕӂɂ͂Ȃ��E�E�E�v�Əq�ׂĂ��邪�A�V�~�����[�V�����O���t�}14-7�����Ă��킩��悤�ɁA�u���ǃC���s�[�_���X�i�}14-6R1,R2�ɊY���j���Ⴍ�Ȃ�Ƌ��U���_���v����Č����ɂ����Ȃ邾���̂��Ƃł���A���U�_���Ȃ��Ȃ�킯�ł͂Ȃ��B�i�����RR1��2M���̏ꍇ�A����-���U�_���͂�����ϑ�����邪�AR1��100K���Ƃ���ƁA����-���U�_�͔��Ɍ��Â炢�B���̗l�q�͐}14-5�ł��\��Ă���B�j

�b��P�V���ؖ����}�S(�}�P�O�̌��)5mA�̑��茋�ʂƓ�����3mA�̑��茋�ʂ��������̂́A�Ǔd�������Ȃ��Ȃ�Ɨ�A�ɊǓ�����R�l�������Ȃ邽�߂ɁA�A�h�~�^���X�ɑ�_����薾�m�ɂ킩�邽�ߔ�r�̂��߂Ɏ��������̂ł���B

3mA�̐}�ɂ��A�A�h�~�^���X�ɑ�_�i���U�_�j��60KHz�ł��邱�Ƃ͖����ł���B |

|

|

(8) |

���U�i�_�j���g���ƕ��U�i�_�j���g�� |

|

|

|

���ɁA�R�k�������̂���g�����X�̓��ɋ��U��H������ꍇ�ɕ��U��H�ƒ��U��H�������I�ɐ����邱�Ƃɂ��ďq�ׂ�B

����ɁA�{�����������̒��U���g���̋��ߕ��ɂ��Ă����y����B

�}15-1 |

���ɗe�ʐ��̕��ׂ����g�����X�̓�����H���ꎟ������ϑ�����ƒ��U��H�ƕ��U��H�̑g�ݍ��킹�����̂Ƃ��Ċϑ������B

�b��S����P59�}�P�O�y�сA�b��T����P28�}�P�W�ɂ��q�ׂĂ���B

����͔퍐�����V����MPS�Ў����ŏq�ׂĂ���SPLR�i�������U�j�Ɠ������̂ł���B

���̓�����H�͊����̒�R�╪�z�e�ʂ̉e�����ȗ�����ΊȒP�ȎO�[�q������H�i�b��R�Q���@�}��ψ��퓌���d�C��w�o�ŋ�P57�Ȃ���P60�ψ���̓�����H�Q�Ɓj���瓱�����Ƃ��ł���B

���ۂɍb��Q�S���ؐ}2-2�̃g�����X�̓��ɉ����ڑ����Ȃ��ňꎟ������A�h�~�^���X�A�ʑ������𑪒肷��Ɠ������ɑ��݂���e�ʂ̉e���ɂ��A�}15-2�̂悤�ɒ��U�ƕ��U���ϑ������B

�}15-2 |

���U�̓g�����X�̓��̗㎥�C���_�N�^���XLo�ƕ��z�e�ʂƂ̋��U�ł���A���U�̓g�����X����JIS

C 5321�ł����Ƃ���̘R��C���_�N�^���X�ƕ��z�e�ʂƂ̋��U�ł���B

���̎��g������Lo��Ls�Ƃ̔�����߂邱�Ƃ��ł���̂ŁA�{�������Ƃ͊W�Ȃ��������W���̎Z�o���\�ł���B

�܂��A�g�����X�̕��z�e�ʂ̒l���킩��B

���̃g�����X�ƕ���ɐڑ����ꂽ�⏕�e�ʁA�t���p�l���̌u���NJe�ʂ̒l���킩��Ɠ����U���g���̌v�Z���\�ł���B

�Z�o��������ƈȉ��̂悤�ɂȂ�B

���̃g�����X�̕��z�e�ʂ́A�b��Q�S���ؐ}2-1�̑���ɂ��A

�}15-2���A �@

�A �@

�A  �@�ł��邩��A �@�ł��邩��A

�܂��A���z�e�� �́A �́A

�@�@���@�@ �@�@���@�@

�����ŁA�����̒l����ɁA�����15pF�ƌu���NJe��8pF�����ɉ����Ē��U�̎��g�����v�Z����ƁA

�Ƃ������ƂɂȂ�A�قڃC���o�[�^�̓�����g���ƒ��U�̎��g���Ƃ���v����B

���̂悤�ɍb�P�V���̔퍐�������iAMBIT

J07I037.02�ɂ��āA���肳�ꂽ�g�����X�̘R��C���_�N�^���X�iJIS

C 5321�j�Ɠ��e�ʂƂ̋��U���g�����v�Z����ƃC���o�[�^�̓�����g���Ƃقڈ�v����̂ŁA���̐��i�����U���g���𗘗p���Ă��邱�Ƃ͋^�����Ȃ��B

�Ȃ��A�{�������Ƃ̊W�ł͂��̒��U�̎��g���݂̂��d�v�ł���A���U�̎��g���͊W���Ȃ��B |

|

|

(9) |

�������U�iSPLR�j�ɂ��Č������邱�Ƃ́A���������g�����X�̘R�k��������O��Ƃ����c�_�ł���A�����R�k���Ȃ������͎����R�k�̂قƂ�ǂȂ��g�����X�̋c�_�ł͂Ȃ��B

�퍐�̎咣�ł͘R�k��������O��Ƃ����咣�ƘR�k��������ے肵���咣�Ƃ����݁E���������Ă���_�����j�]���Ă���B

�퍐���g�A�����ɂ͎����̘R�k�̂Ȃ��g�����X�i���S�ȕǎ����^�g�����X�j���Ȃ����Ƃ͔F�߂Ă�����̂́A�퍐���i���ϋɓI�Ɏ����̘R�k�𗘗p���Ă���̂��A����Ƃ��A�]���^�̎����̘R�k���قƂ�ǂȂ��g�����X�ł��邩�ɂ��Ă͖��m�ɂ��Ă��Ȃ��B���̓_�A�ǂ�����咣����̂����m�ɂ��ׂ��ł���B

�Ȃ��A�퍐���i�́A�C���ژ^���疾�炩�Ȃ悤�Ƀo���X�g�R���f���T��L���Ă��Ȃ��B

�������A���d�ǂ͊Ǔd����������Α�����قǓd���������镉����R�����������Ă���̂ŁA���d�ǂ����̂܂ܓd���ɐڑ�����Ɖ�H���j���i�b��R�V���@�Ɩ��H�w

�d�C�w��V�S�łȂ����V�V�Łj�B

�����ŁA�Ǔd�������肳���邽�߂Ƀo���X�g�R���f���T�A�o���X�g�`���[�N�R�C���A���C�R��ψ���̂����ꂩ���K�v�ƂȂ�ɂ�������炸�A�퍐���i�ɂ̓o���X�g�R���f���T���o���X�g�`���[�N�R�C�����Ȃ��B

���������āA���ꂾ���ł��A�퍐���i�͘R�k�����^�g�����X�i���C�R��ψ���j�Ƃ��Ă̎g�p��O��Ƃ��Ă��邱�Ƃ͖����ł���A�퍐���i�̃g�����X���R�k�����^�g�����X�ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B |

| ��T |

�����W���ɂ��� |

|

�P |

�퍐�́A�����W���ɂ��Ă̌���������A�y�сA�����������@�Ɋ�Â��Ǝ��̋c�_��W�J���Ă���̂ŁA�ȉ��A���̓_�ɂ��Ĕ��_����B |

|

|

(1) |

�����W���́A�R�k���鎥���ƘR�k���Ȃ������Ƃ̔�ł͂Ȃ��B

�퍐�́A�������ʁi�Q�j�T�łɂ����āA�R�k���鎥�����R�k���Ȃ��������傫���A�ꎟ�����Ɠ����Ƃ̌����W����0.5�ɖ����Ȃ����̂Ɖ������v�Əq�ׂĂ��邪�A�����W���̈Ӗ������{�I�Ɍ�����Ă���B |

|

|

(2) |

�ȉ��A�����W���ɂ��Đ�������B

�܂��A�g�����X�̊�b�m���Ƃ��āA |

|

|

|

�@ |

�R�k�����͓��i�ꎟ���j�̊����ɗ����d���ɔ�Ⴗ��B |

|

|

|

�A |

�u�o�͑��ɕ��ׂ�ڑ�����ƁA������H���̘R�k�C���_�N�^���X�̕����ɓd��������A����ɂ��R�A���Ɏ������������܂��B�v�i�b��R�T���@�g���C�_���E�R�A���p�S�ȁiCQ�o�ŎЊ�P62�j�̋L�q�ɂ���悤�ɁA���ɗ����d�������Ȃ���ΘR��鎥���͏��Ȃ��A�d���������Ȃ�ΘR��鎥���͑�����̂ł���B |

|

|

|

�B |

�R�k���Ȃ������܂�͎厥���ł��邪�A����͕��ׂ̑召�ɂ�����炸�قƂ�Ǖω����Ȃ��B

�u���L���鎥���i�厥���j�ɂ��ẮA�R�C��A�ƃR�C��B�̓d���̊W�ɂ�蕉�ׂ̂Ȃ��Ƃ��Ɠ����l���Ƃ葱���܂��B�v�i�b��R�T���@�g���C�_���E�R�A���p�S�ȁiCQ�o�ŎЊ�P62�j�Ƃ���Ƃ���ω����Ȃ��̂ł���B

�ڍׂɌ���ƁA���ׂ�����Ƃ��͂ނ��돭������B |

|

|

|

�C |

����A�R�k�����̐�ΗʂƂ������͎̂厥���ɔ�ׂĔ��ɑ����₷������������B�u���̓d���͐M���Ƃ��ė����d���ł�����㎥�d�����������Ƒ傫���̂����ʂł��v�i�b��R�T���@�g���C�_���E�R�A���p�S�ȁiCQ�o�ŎЊ�P62�j�ɋL�q�����Ƃ���A�M���d���A�܂�͂����ł͓����ׂɗ����d���͗㎥�d���������ɑ傫���킯�ł��邩��A�킸���ȘR��C���_�N�^���X�������Ă����ɑ傫�ȘR�ꎥ�������邱�ƂɂȂ�B |

|

|

|

�D |

�����R��̑召�ƌ����W���Ƃ͔�Ⴕ�Ȃ��B

���Ƃ�茋���W���Ƃ������̂͑��݃C���_�N�^���X�ƘR�k�C���_�N�^���X�Ƃ̊W���ł����āA�R��Ȃ������ƘR��鎥���Ƃ̊W���ł͂Ȃ��B |

|

|

|

|

���̊W�����ȉ��Ɏ����B

���ȃC���_�N�^���X �A

�A �A

�A

���݃C���_�N�^���X �A

�A

�ꎟ���R�k�C���_�N�^���X

���R�k�C���_�N�^���X  �@�܂��́A �@�܂��́A

�����W����

�ȂǂƂ̊֘A�͏ڂ����́A

�g���C�_���E�R�A���p�S�ȁiCQ�o�ŎЊ�P58��2-18�}�y�ё�2-19�}�j�Q��

| �����W���Ƒ��݃C���_�N�^���X�E�R�k�C���_�N�^���X�̊W�� |

|

|

|

|

|

�E |

���������āA�����R��̑召�̋c�_���������̂Ȃ�Α��݃C���_�N�^���X�ƘR�k�C���_�N�^���X�Ƃ̊W���ł��錋���W����p���ċc�_����͕̂s�K�ł���B |

|

|

|

�F |

���������A�����W���Ƃ������l�͂قƂ�ǂP�ɋ߂����l�������̂ł���B�u�����W��k��k=0.9���ƒʉ߂�����g�����������A�܂��A�����̍ŏ��l��1dB�߂������Ă��������g�p�ɑς��܂���B��=0.999���x�ɂȂ��Ă���ƃg�����X�炵���Ȃ��Ă��܂��B�v�i�b��R�T���@�g���C�_���E�R�A���p�S�ȁiCQ�o�ŎЊ�P58�`P59�j�Ȃǂ̋L�q�ɂ���Ƃ���A���Ȃ�̘R�k�������ł��قƂ�ǂP�ɋ߂����l�ɂȂ�X��������A���̐��l��p���ċc�_���邱�Ƃ͌�����₷���B |

|

|

|

�G |

�Q�l�܂łɍb��T���ؐ}�P�X�Ŏ������d���g�����X�̌����W����0.9987�ł���B������ɂ��Ă������W��0.5�Ƃ������l�ƘR��鎥���ʂƂ̊W�ɂ͍������Ȃ��B |

���U���g�� �A���U���g��

�A���U���g��

�@�@���@�@ �@�@���@�@

�@�@�iJIS

C 5321���j �@�@�iJIS

C 5321���j |

|

|

|

|

�H |

�����̘R��₷�����c�_����̂ł���A���U���g��

�@ �@�ƕ��U���g�� �@�ƕ��U���g�� �Ƃ̔�ł���

�Ƃ̔�ł��� �F

�F  �ŋc�_�����������p�I�ł��邵�A���l�̐����̎��C���[�W�ɂ��~�X���[�h�����Ȃ��B �ŋc�_�����������p�I�ł��邵�A���l�̐����̎��C���[�W�ɂ��~�X���[�h�����Ȃ��B |

|

|

|

�I |

�͓��e�ʂƂ̊ԂŒ��U�i���U���g���� �͓��e�ʂƂ̊ԂŒ��U�i���U���g���� �j���`������C���_�N�^�l�ł���B

�j���`������C���_�N�^�l�ł���B |

|

|

|

�J |

�͓��e�ʂƂ̊Ԃŕ��U�i���U���g���� �͓��e�ʂƂ̊Ԃŕ��U�i���U���g���� �j���`������C���_�N�^�l�ł���B

�j���`������C���_�N�^�l�ł���B |

|

|

|

�K |

�{�������ő�Ȃ̂͒��U���g�� �݂̂ł���B����������

�݂̂ł���B���������� �l�݂̂��d�v�ł���B���U�i���U���g����

�l�݂̂��d�v�ł���B���U�i���U���g���� �j�͖{�����������Ƃ̊W�ł͈Ӗ����Ȃ��B

�j�͖{�����������Ƃ̊W�ł͈Ӗ����Ȃ��B

���������� �̒l�͖{�����������Ƃ̊W�ł͈Ӗ����Ȃ��B �̒l�͖{�����������Ƃ̊W�ł͈Ӗ����Ȃ��B |

|

|

|

�L |

�{�������̋c�_�ő�Ȃ̂� ��

�� �̒l�����ł���B

�̒l�����ł���B

�͂ǂ̂悤�Ȓl�ł����Ă��{�������ɂ͊W�Ȃ��B �͂ǂ̂悤�Ȓl�ł����Ă��{�������ɂ͊W�Ȃ��B

���������āA���̊W�����瓱����錋���W�����͖{�������ɂ͊W�Ȃ����l�ł���B |

|

|

(3) |

�ȏ�̂Ƃ���A�R�k�����̗ʂƂ������̂͌����W���ɂ���Đ�ΌŒ�Ƃ������̂ł͂Ȃ��A���ׂɗ����d���̑召�ɂ���ĕω�������̂ł���B

����ŁA�R�k���Ȃ������̗ʂƂ������͕̂��ׂ̑召�ɂ���ĂقƂ�Ǖω����Ȃ�����A�R��鎥���̗ʂƘR��Ȃ������̗ʂ��r����̂ł���A�b��P�V���̂Ƃ���A���ۂɕ��ׂ�ڑ�������Ԃ��t���p�l���ɐڍ����Ēʏ�̃m�[�g�^�p�[�\�i���R���s���[�^�̎g�p�ɑς��閾�邳�ɓ��Y�t���p�l���̃o�b�N���C�g��_���������ꍇ�A�ɘR��鎥���̗ʂ��������ĕ]��������@���ł��D�܂����B

�܂��A�Q�l�܂łɁA�b��R�T���i�g���C�_���E�R�A���p�S�ȁiCQ�o�ŎЊ�P66�`P67�j�j�ɂ́u�g�����X�𗝘_��p���ĉ�H�I�����������邱�Ƃ͂ł��܂����A�v�ɂ���]�̂��̂���邱�Ƃ͂����ւ����A�����ɗ��炴��܂���B�v�Ƃ̋L�q������B

�܂�A�����R��̂���g�����X�ɂ����Ă��̘R��鎥���̐�Ηʂ�]������ꍇ�ɂ́A�����ɏ�����@�͂Ȃ��̂ł���B |

|

|

(4) |

���̂悤�ɁA�R�k�������c�_����̂ɁA�����W�����c�_���邱�Ƃ����Ӗ��ł��邪�A����U���́A������@�Ƃ��Ă����܂�ɜ��ӓI�Ȑ��l�ł��邽�߁A���̓_�ɂ��Ďw�E����B |

|

|

|

�@ |

�퍐�֘A��Ђ̓���`��p�r�����g�����X�̐��l�Ƃ̍�

�퍐���i�Ɠ��`��̃g�����X�́A�m�[�g�p�\�R���̉t���f�B�X�v���C�p�ɔ퍐�֘A��Ђ���������E�̔�����Ă���Ƃ���A�����̉�Ђ̎����ƍ���̔퍐���i�̑��莑���Ƃ͂��܂�ɂ����ق��傫���B

�g�����X�ɂ̓t�F���C�g�R�A�Ɠ����ƃv���X�`�b�N�{�r���ȊO�̕��i�͎g�p����Ă��炸�A����`���d�l�Ȃ�Γd�C�I�����͂��قLjقȂ���̂ł͂Ȃ��͂��ł���B |

�i

��

(��\�d�l�i��) |

������[Turns] |

S1�C���_�N�^���X

��1kHz[mH] |

S1���[�P�[�W

�C���_�N�^���X ��1kHz[mH] |

Gap

[mm] |

| P1 |

P2 |

S1 |

| T-1033AS

�J�X�^�� |

- |

- |

- |

- |

- |

-*3 |

| T-1033AS-541 |

16 |

- |

1,880 |

1,000 |

280 |

0 |

| T-1033AS-546 |

22 |

- |

| T-1033AS-540 |

18 |

�@ |

1,900 |

335 |

140 |

0.10 |

|

|

|

|

|

���̕\���S�P�C���_�N�^���X�i �ɊY���j�i����U���ؔ퍐�W�LLs�j��S1���P�[�W�C���_�N�^���X�i

�ɊY���j�i����U���ؔ퍐�W�LLs�j��S1���P�[�W�C���_�N�^���X�i �ɊY���j�i����U���ؔ퍐�W�LLts�j���猋���W�������߂�ƁA

�ɊY���j�i����U���ؔ퍐�W�LLts�j���猋���W�������߂�ƁA

�@ �@�iJIS

C 5321�j�ɂ��A0.849�Ƌ��܂�B �@�iJIS

C 5321�j�ɂ��A0.849�Ƌ��܂�B

���̐��l�͔퍐��0.962�Ƃ��܂�ɂ��قȂ�B

����́A�퍐��S�P�C���_�N�^���X�i �ɊY���j�i�퍐�W�LLs�j�̑���l���ُ�ɑ傫�������ł���B �ɊY���j�i�퍐�W�LLs�j�̑���l���ُ�ɑ傫�������ł���B

�Ȃ��A����U���́u�����㎥�C���_�N�^���X�v�̗p��͌��ł���A�퍐�̐}�S(a)�̑���œ�����l�͐������́u�������ȃC���_�N�^���X�v�ł���B

�u�����㎥�C���_�N�^���X�v�Ƃ́A�O�[�q������H�̓����Z���݃C���_�N�^���X�ɊY������l�ł���B |

|

|

|

�A |

������g���ɂ��� |

|

|

|

|

���ɏq�ׂ��Ƃ���A�퍐�͉���U���ɂ����āA65KHz�ő��肵�Ă��邪�A�Ȃ��A������65KHz�ő��肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��K�R�����s���ł���B

��q�����悤�ȁAFDK�i�x�m�d�C���w�j�̗�ł�1KHz�ő��肵�Ă���܂��A�퍐�̉���V����MPS�ЋZ�p����17�łɂ����Ă�10KHz�ő��肵�Ă���B

���������AJIS C 5321�ł����̂悤�ɒ��ӏ���������B

�u�R�@�����̒��ӎ����@������g���̋K��l�͑���덷�����������邽�߁A�����R�C���̃C���_�N�^���X�ɔ�ׂāA�����R�C���̕��z�e�ʂ̃��A�N�^���X���A�\���ɑ傫���Ȃ�悤�ɑI�ԁB�v�i�b��R�P���j�B

�Ƃ��낪�A65KHz�ł���ƁA���z�e�ʂ̉e���������Ă��܂��A���m�ȑ��肪�ł��Ȃ��B

�����ŁA�قړ���`�p�r�̂Q���i�ɂ��Ĕ퍐�Ɠ��l�̕��@�ő�����s�������ʁA���g��65KHz�t�߂ɂ����Ă͕��z�e�ʂ̉e�����������ƌ�����Lo�i�퍐�W�LLs�j�̐��l�̏㏸������ꂽ�i�b��Q�S���j�B

����Lo�̑��萔�l���傫���Ȃ�� �̎��ɂ��A��������̌����W�����傫���Ȃ����悤�Ɍ����邪���ۂ̌����W�����㏸�����킯�ł͂Ȃ��B

�̎��ɂ��A��������̌����W�����傫���Ȃ����悤�Ɍ����邪���ۂ̌����W�����㏸�����킯�ł͂Ȃ��B

�Ȃ������Ă��̂悤�Ȏ��g����I�̂��傢�ɋ^�₪�c�邪��ʓI�ɗp�����铙���̒Ⴂ���u�ɂ���đ��肵�Ă����Ƃ���̂ł���A���茋�ʂ����z�e�ʂ̉e�����Ă��邱�Ƃ�s���ӂɂ���Č������\�����Ȃ��Ƃ������Ȃ��B

�������A�퍐������ɗp�������u�͍L�����g���͈͂ɂ����ĉ摜�Ŋm�F���Ȃ��琔�l�𑪂����̂ł���A���Ȃ荂�x�ȃ��x���̑��葕�u�ł���B

���Ȃ��Ƃ����̑��u�ő��肷�邩����ɂ����Ă͕��z�e�ʂ̉e�������������Ƃ͕��ʂł͂��蓾�Ȃ��B

���������āA������65KHz��I�Ӑ}�ɑ��Ďߖ������߂�B�����͓�����10KHz�܂���1KHz�ɂ����鑪�茋�ʂ������Ȃ��������Ƃɑ���ߖ������߂�B |

|

|

(5) |

�����㎥�C���_�N�^���XLs�̑���l�ɂ��� |

|

|

|

�@ |

�Ȃ��A�����ɂ����āA�퍐����U���̑���@�Ɋ�Â��A�����㎥�C���_�N�^���X�i���������ȃC���_�N�^���X�A�퍐�W�LLs�AJIS

C 5321�W�LLo�j�𑪒肵���B

���肵���g�����X�͂Ƃ���DELL�А��m�[�g�u�b�N��14�C���`�t���p�l���̃C���o�[�^�Ɏg���Ă�����̂ŁA��H�\���͑S�����ꂩ�A�g�����X���퍐���i�Ƃقړ��ꓯ�`��ł���B |

�}2-1�Ȃ����}2-2�@�@DELL��LATITUDE�@C600

14.1�C���`�t���p�l���@���{IBMDP/N0978ET�bC/OPH�bRev

A06

�C���o�[�^�@AMBIT�@J07I037.02�@�i�b��P�V���Ɠ���̂��́j

��H�}�@�b��P�V���Ɏ��� |

|

�}2-3�Ȃ����}2-4 �@DELL��LATITUDE�@C600

14.1�C���`�t���p�l���@�؍��O���d�qLTN141X8-02

�@�C���o�[�^�@AMBIT�@K02I024.00

�@��H�}�@�b��P�V���Ɠ��� |

|

|

|

|

�A |

���茋�� |

|

|

|

|

�����̃g�����X��1KHz����400KHz�܂ł̓����𑪒肵���B

�}16-1�̏�̐}�̓g�����X�̈ꎟ�����瑪�肵���C���s�[�_���X�E�ʑ������ł���A���̐}��Ls-Rs�����ł���B

�����̃g�����X��1KHz����400KHz�܂ł̓����𑪒肵���B

�}16-1�̏�̐}�̓g�����X�̈ꎟ�����瑪�肵���C���s�[�_���X�E�ʑ������ł���A���̐}��Ls-Rs�����ł���B

�}16-3�̏�̐}�̓g�����X�̈ꎟ�����瑪�肵���C���s�[�_���X�E�ʑ������ł���A���̐}��Ls-Rs�����ł���B

�Ȃ��A�C���s�[�_���X�̓A�h�~�^���X�̋t���A  �@�ł��邩��A�A�h�~�^���X�E�ʑ��O���t�Ƃ͏㉺���t�ɂȂ��Ă���B �@�ł��邩��A�A�h�~�^���X�E�ʑ��O���t�Ƃ͏㉺���t�ɂȂ��Ă���B

������Ls�ƕ\������Ă��鐔�l���퍐�W�LLs�i

JIS C 5321�ł����Ƃ����Lo�j�ł���B

������g��65KHz�ɂ����Ė��炩�ɕ��z�萔�̉e�������ƌ�����Ls�l�̏㏸��������B

���q�����Ƃ���A������������s�Ȃ��ɂ͂��̂悤�ȕ��z�e�ʂɂ��e�����Ȃ����g���ő��肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

�}16-1 |

�}16-3 |

�}16-2 |

�}16-4 |

|

| ��U |

�������E�a�����̑��� |

|

�P |

�������ɂ��� |

|

|

(1) |

�{�����������̖������Ƃ́A���U�ɂ��N���鎥�����������ʂɂ���Đ�����B

�������͓��ɋ��U���N���������ꍇ�K�R�I�ɔ�������i�b��S���،����f�B�X�v���CP61�Ȃ���P63�j�B

���������āA�������̓g�����X�ɒP�Ƃő��݂�����̂ł͂Ȃ��A���̋��U�ɂ��]���I�ɔ���������̂ł���B

���̌��ʂ͓��ɖڐV�������̂ł͂Ȃ��A�����Z�p�]���҂̊Ԃł͒��Ԏ��g�g�����X�̌����Ƃ��Ĉ�ʓI�ɒm���Ă�����̂ł���B�{�������ł͂��̌��ʂ���d�ǂ̓d�͕ϊ��ɉ��p�������̂ł���B

�����ʐM�Z�p��d�͕ϊ��ɉ��p����Ƃ�������_���{�������̂���ɂ܂��ʂ̔������ɊY�����镔���ł�����B

�Ȃ��A�C���o�[�^��H�Y���郁�[�J�[�����A��������������ЁA������{����������ЁA���z�U�d�A�A���v�X�d�C�A�~�c�~�d�@�A�����A���̑��ȂǁA�����@���[�J�[�������̂ł��邪�A����͖����@�Z�p�ƃC���o�[�^��H�̋Z�p���߂����Ƃ������Ă���B

���Ԏ��g�g�����X�ɂ��Ă͎Q�l�܂łɍb��R�T���g���C�_���E�R�A���p�S��CQ�o�Ŏ�P66�Ȃ���P67�ɂ���Ƃ���A�����W����0.1������0.01�ł����Ă����p�I�Ȍ����������邱�Ƃ�������Ă���A�܂��A�o���h�p�X�t�B���^�[���\���ł���Ƃ����L�q������Ƃ�����{�������Z�p�Ƌ��ʂ���Ƃ���ł���B |

|

|

(2) |

�Ȃ��A�o���h�p�X�t�B���^�[�̍\�������ɂ��Ă͖{�������������ƒ��ڊ֘A����킯�ł͂Ȃ��̂ŎQ�l�܂łɏq�ׂ�A�퍐���咣���鉳�V���؋��y�є퍐���i�̉�H�̐����R�D�uC25�AC26�AC16�AC9�̓f�J�b�v�����O�R���f���T�ł���A�����ƌ𗬂����邽�߂̂��̂ł���A�o���h�p�X�t�B���^�[��H�ɂ����鉺���̎��g���ш�����肷��B�v�̋L�q�͌��ł͂Ȃ����A����͗�A�Ɋǂ̃C���s�[�_���X���g�����X�̃��P�[�W�C���s�[�_���X�ɔ�ׂĒႢ�ꍇ�Ɍ����邱�Ƃł���A��A�Ɋǂ̃C���s�[�_���X���g�����X�̃��P�[�W�C���s�[�_���X�ɔ�ׂď\���ɍ����ꍇ�ɂ̓o���h�p�X�t�B���^�[�̉����̎��g�������߂錴���͒��Ԏ��g���g�����X�̌����ɋ߂��Ȃ�B�@

���̏ꍇ�o���h�p�X�t�B���^�[�̉������g���͔퍐���炪�咣����u�������U�v�̐����ň��p�����퍐�؋����V���̐}�S�̒��ł����ďȗ����ꂽ�u����C���_�N�^���X�����v�ɂ���Č��肳�����̂ł���B |

|

�Q |

�a�����ɂ��� |

|

|

(1) |

�퍐�͎����͎��}�ɂ��Ĝ��ӓI�ȕ��ނł���Ǝ咣���Ă��邪�A�厥���A�R�k�������̑��̕��ނ͑S�ď��ЂɊ�Â����̂ł���A����̍�ׂ͂Ȃ��i�b��W����P173�u�����v�̒�`�A��P174�}8.4�AP203�}9.17�u���ݎ����v�A�u�R�ꎥ���v�̒�`�A�b��X����P170�Ȃ���P173"�g�����X�̘R�ꎥ���A�厥���̊T�O�A�b��P�O����P49�}3.9�y��P50�u�R�ꎥ���v�A�u�厥���i���ݎ����j�v�̒�`�A�b��P�R����P90�}8-4�u���������v�̒�`�j�B |

|

|

|

�@ |

�]���̘R�k�����ɂ��� |

|

|

|

|

�S�Ă̏��ЂɋL�q����Ă���悤�ɁA�ꎟ�����A�����ɂ��ꂼ��ɍ������鎥���͂��ꂼ��̃R�A���т��Ă��Č����Ă��ꂼ��̃R�C���̓r������R�k���Ă��Ȃ��B

����́A��{�̓����Ŋ����ꂽ�R�C���ł���\���m�C�h�̓����̎��E�͓���d�C���C�w���C�X���o��P147�u���Ȃ킿�A�\���m�C�h�����ł� �iA/m�j�̕��s���E�ł��邱�Ƃ��킩��B�v�Ɏ������悤�ɁA�R�C���r������̎����R��͊�{�I�ɂقƂ�ǂȂ����A�����Ă���P133�}6.5�ɂ���悤�Ɋ����ߖT�ʼn�]���鎥�E�݂̂ł���Ƃ������ƂɊ�Â��Ă���B �iA/m�j�̕��s���E�ł��邱�Ƃ��킩��B�v�Ɏ������悤�ɁA�R�C���r������̎����R��͊�{�I�ɂقƂ�ǂȂ����A�����Ă���P133�}6.5�ɂ���悤�Ɋ����ߖT�ʼn�]���鎥�E�݂̂ł���Ƃ������ƂɊ�Â��Ă���B

�܂���厥�����R�k���������ꂼ��̊������т�������B���ꂪ�]���̘R�k�����g�����X�ł����B

���������āA�]���̘R�k���鎥���͈ꎟ�����Ɠ����Ƃ̋��ڂŘR�����̂ł���A�{�����������̂悤�ɁA�������������Ƒa�����Ƃɕ�����A�����̕������珙�X�Ɏ������R��o���悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B |

|

|

|

�A |

�{�������̘R�k�����ɂ��� |

|

|

|

|

���q�̂Ƃ���A�{�������̘R�k�����́A�����̓r�����珙�X�ɘR�k��������ł���B

�{�������̎����ɂ́A�����Ŏ�����鎥���P�Ɣj���Ŏ�����鎥���Q������B

���ꂼ��̎����̒�`���ɏ]���A�厥���܂��͑��ݎ����Ƃ͈ꎟ�����y�ѓ����o���ƍ������鎥���̂��Ƃł��邩�玥���P�͎厥���ł���B

�R�k�����܂��͘R��鎥���Ƃ͂��̊����Ƃ̂ݍ������A���̊����ƍ������Ȃ������̂��Ƃƒ�`����Ă���̂ł��邩��A�����Q�͓��R�k�����ł���B

�܂��A�]���̘R�k�����͈ꎟ�����Ɠ����Ƃ̋��ڂŘR���̂ł��邩�炻�̘R���ꏊ��a�����ƌ����B�����́A�������Ȃ玥���̓R�A�Ō`�������"���H���ɂ�"�邱�Ƃ��O��ł��邩��i���P���ؔ���W���R�S�s�Ȃ����R�V�s�j�A�t��Ԃ��Ύ��������H����O��ċ�C���ɏo�Ă�����̕����͑a�����ł���B

���������āA�{�������̏ꍇ�A�������珙�X�ɘR��Ă���̂ł��邩�炻�̘R��Ă���ꏊ��a�����Ƃ����B

�����Q�̒��S�R�A��ʂ蔲���鑍�ʂ͈ꎟ�����ߖT�ł͏��Ȃ��A�ꎟ�������痣���ɂ��������đ������Ă���B

�������[���ł͂قƂ�ǂ������Q�Ő�߂��Ă���B

�����Q�̒��S�R�A�𗬂�鑍�ʂ͈ꎟ�������痣�ꂽ�����ōł������Ȃ�킯�ł��邩��A���̕������u�ꎟ�������痣�ꂽ�����̑a�������v�ł���B

�������鎥�����甭������C���_�N�^���X |

�퍐�������ʁi�Q�j�P�P�łQ�O�s�Ȃ����Q�R�s�Ŕ퍐���咣���Ă���L�ɂ��āA�퍐�́u�����S�́v�̘R��C���_�N�^���X�ł���Ǝ咣���Ă��邪�A����Ȃ�����R�k�������������т������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�������A�b��P�V���؎ʐ^�U�y�ѐ}�S�i�Ȃ��A�b��P�V���̍Ō�̐}�S�́A�}10�̌�L�ł���j�Ŏ����悤�ɁA�����̓r�����珙�X�ɘR���R�k�������ϑ�����Ă���ȏ�A���̂悤�ȘR�ꎥ���i�����Q�j�͖{�������̓����I�ȘR�ꎥ���ł���A���̂悤�Ȏ����Q�Ɠ����Ƃ��������Ăł���C���_�N�^���X�́u�Y�ꎟ�������痣�ꂽ�a���������v���甭������{�������̘R��C���_�N�^���X�ł���B

�{�������̓����ł�������r������R��o�������̔��������́A�퍐����S���̈ӌ����ɂ���Ƃ���ł���B

�����̌��������͓����̎擾�v���ł͂Ȃ����A�{���̓������p�C�I�j�A�I�����ł���̂ŏq�ׂ����̂ł���B

���̃p�C�I�j�A�I�����ɂ���āA�]�������Ƃ͈قȂ钴���^�ł������\�̃C���o�[�^�Z�p����邱�Ƃɂ��t���o�b�N���C�g�ƊE�ɂ����炵�����т͔��ɑ傫�����̂ł������B |

�@�j

�@�j

�@�@������A

�@�@������A �@�����

�@�����

�@�@�@���@�@�@

�@�@�@���@�@�@

�@�@���@�@

�@�@���@�@

�@�@�iJIS

C 5321���j

�@�@�iJIS

C 5321���j